Karl von Kügelgen und seine Zuckerfabrik in Anton an der Wolga

Von J. E. [Joh. Erbes] und P. S. [P. Sinner], Wolgarepublik

Um auf unser eigentliches Thema zu kommen, müssen wir zunächst etwas weit ausholen. Im letzten Viertel des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts machten zwei altgläubige Kaufleute der kleinen Bezirksstadt Wolsk, Gouvernement Saratow, namens Slobin, Vater und Sohn, wegen ihrer geschäftlichen Unternehmungen und ihres Millionenreichtums viel von sich reden. Den Grund zum Reichtum der Familie hatte der aus dem Bauernstande hervorgegangene geschäftskundige Vater Wassily durch die damals bestehende Branntweinpacht und das Salzmonopol gelegt.[1] Der Sohn Konstantin führte die Geschäfte seines Vaters weiter, doch mit weniger Vorsicht und Geschäftssinn. Er ruinierte sich schließlich und starb 1813 als Mann in den besten Jahren infolge unsolider Lebensweise, indem er eine Million Rubel Schulden hinterließ, durch die fast ganz Wolsk, viele Geschäftsleute in Saratow und auch der Staat in Mitleidenschaft gezogen wurden. Doch konnten die vielen Geschädigten, wie man aus Skopins Andeutungen schließen darf, mit dem vorhandenen Nachlaß glimpflich befriedigt werden.

Konstantin Slobin hatte für seine Zeit eine gute Bildung erhalten und hielt sich Wohl nur, um den Vater nicht zu kränken, zu den Altgläubigen. Er war ein Kind des damals herrschenden Zeitgeistes, des Voltairianismus. Darnach lebte er auch. Zuerst heiratete er eine Engländerin, ließ sich jedoch bald wieder von ihr scheiden, und entführte dann die Tochter des Bezirks-Chefs von Kusnezk, mit der er sich erst drei Jahre vor seinem Tode kirchlich trauen ließ. Und doch ragte dieser Mann aus der damaligen, noch ungebildeten Saratowschen Geschäftswelt als einzigartige Erscheinung hervor, unsere Sympathie gewinnend. In dieser Gesellschaft, in der noch kein edlerer Gedankenflug, keine höheren geistigen Interessen sich regten, sondern das ganze Leben und Streben einzig und allein auf Geld- und Geschäftemacherei gerichtet war, abwechselnd mit den Fressereien der Alten und den nächtlichen Schwelgereien der Jungen, da steht Konstantin Slobin, der Jünger der Aufklärungszeit, in diesem Geschlecht mit einem empfänglichen Herzen für die Humanitätsgedanken der Aufklärung und mit freigebiger Hand zu deren Verwirklichung hier in diesem weltfernen, dunklen Winkel Europas an der Wolga. „Gutes hat er seinen Mitmenschen sehr viel getan“, sagt der zeitgenössische Chronist, der orthodoxe Propst Skopin von ihm.[2] Auch die Regierung würdigte seine Wohlfahrts- und Aufklärungsbestrebungen, und verlieh ihm in Anerkennung ferner Verdienste den Titel Kollegienrat, den Annenorden 2. und den Wladimirorden 4. Klasse.

Seine Bestrebungen kamen auch den deutschen Wolgakolonien zugute. Er ist ein indirekt mitwirkender Faktor in Sachen der Organisation und Förderung des kolonialen Kirchen- und Schulwesens in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts und der Gründer der Antoner Zuckerfabrik gewesen.

Slobin rief nämlich 1811 eine private Erziehungs- oder Pensionsanstalt „Propyläen“ genannt, in Wolsk ins Leben. Die Anstalt samt den 20 Pensionären und den dazu benötigten Lehrkräften unterhielt er aus eigenen Mitteln. Für einige Zeit machte er dadurch das bisher gänzlich unbekannte Städtchen zu einem kleinen Kulturherd in der Saratower Gegend. Eine kleine Ausländerkolonie sammelte sich in den „Propyläen“; wir finden hier den Juristen und späteren Beamten im Kultusministerium zu Petersburg Peter von Götze, Verfasser des Buches: „Fürst A. Golizyn und seine Zeit, 1882“; ferner den späteren Kolonialgeistlichen Hasthofer, den Arzt v. Doppelmeyer, einen Mann von derber Deutschheit, wie Feszler sagt; schließlich zwei Männer von europäischem Ruf: den Prof. Dr. Ignatius Fessler und den Landschaftsmaler Karl von Kügelgen.[3]

Fessler war aus dem Sturm und Drang der Aufklärungszeit in Österreich hervorgegangen, ein geistvoll angeregter, rastlos beweglicher Kopf, der 17jährig in ein Kapuzinerkloster eintrat, sich in klassische, philosophische und theologische Studien vertiefte und sich nun in den öden Klosterzellen und unter ihren rohen Bewohnern nicht mehr heimisch fühlte. Dem Kaiser Joseph II. leistete er in seinem Kampf gegen das damalige Klosterunwesen wichtige Dienste, verließ das Kloster, wurde Doktor und Professor der Theologie, mußte aber vor der Verfolgung der Jesuiten aus Österreich flüchten. Er kam nach Preußen, trat hier zur evangelischen Kirche über, wurde Freimaurer und Reformer des Freimaurertums. 1809 ging er, indem er eine preußische Schulratsstelle ausschlug, als Professor der orientalischen Sprachen und der Philosophie an die geistliche Alexander-Newski-Akademie in Petersburg, wo er den zukünftigen russischen Priestern in lateinischer Sprache Vorlesungen hielt. Von der russischen Geistlichkeit der Verbreitung freisinniger Ideen unter den Seminarzöglingen beschuldigt, verzichtete er freiwillig auf sein Lehramt. Er war Verfasser vieler Lehrbücher und moralisierender Schriften im Geiste der Aufklärung; und eine Geschichte Ungarns in 10 Bänden, die 1867/83 ihre zweite Auflage erlebt hat, ist aus seiner gewandten, nimmer rastenden Feder geflossen.

Nach Niederlegung seines Professorenamtes in Petersburg folgte dieser Mann, mit einem so viel bewegten Leben hinter sich, einer Einladung Slobins hierher in die abgeschiedenen Wolgasteppen und übernahm die Oberaufsicht über die Pensionsanstalt in Wolsk, die ihm so reichliche Muße bei völligem Enthobensein von allen Nahrungssorgen bot, daß er sich vollständig seiner literarischen Tätigkeit widmen und die drei ersten Bände seiner Geschichte Ungarns schreiben konnte. Als dann die ökonomischen Verhältnisse Slobins sich verschlechterten und die Pension 1813 wieder eingehen mußte, blieb Fessler in der Saratowschen Gegend, zunächst in der Stadt Saratow, dann in der Herrnhuterkolonie Sarepta. Hier vollendete er seine Geschichte Ungarns und lernte die Zustände in den Kolonien kennen. Als 1819 das Saratowsche Konsistorium von Alexander I. ins Leben gerufen wurde, ward Fessler als die geeignetste Persönlichkeit, weil bereits in die Verhältnisse an der Wolga eingeweiht, an dessen Spitze gestellt, um das schon seit der Gründung der Kolonien sehr im Argen liegende Evangelische Kirchen- und Schulwesen hier und in den Städten an der Wolga bis Orenburg hinauf zu organisieren.

Welche Schwierigkeiten durch die stille Opposition der Kolonialgeistlichkeit und durch den passiven Widerstand der Gemeinden der Reformarbeit dieses hochgebildeten und energischen Mannes aus der Aufklärungszeit entgegentraten, was er in seiner 7jährigen Wirksamkeit (1820—1826) in der Eigenschaft als Saratowscher Superintendent und Ephorus der Schulen durch die Neugestaltung des kolonialen Kirchen- und Schulwesens Segensreiches geleistet hat, welchen Rückschritt aber auch das Kirchengesetz von 1832 gegenüber den Fesslerschen Reformen in den 20er Jahren bedeutet, — das alles bedarf erst noch einer objektiven Darstellung und gerechten Würdigung.[4]

Wie wir nun die Fesslersche Reformarbeit in den Kolonien indirekt Slobin zu verdanken haben, so auch die Gründung der Zuckerfabrik in Anton. Der Gründer der Fabrik war nämlich der schon oben erwähnte Landschaftsmaler K. v. Kügelgen, den Slobin auch nach Wolsk gezogen hatte.

Von den beiden Zwillingsbrüdern Gerhard und Karl von Kügelgen ist der erste der Vater von Wilhelm v. K., dem Verfasser der „Jugenderinnerungen eines alten Mannes“, viel bekannter. Karl v. Kügelgen ist aber für die Rußlanddeutschen von größerer Bedeutung. Auch seine Nachkommen haben in Rußland gewirkt. Paul v. K., der Herausgeber der „St. Petersburger Zeitung“ (Vater des Redakteurs der Deutschen Post aus dem Osten), war der Großsohn von Karl.

Als in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts unter den Hammerschlägen der französischen Revolution die Stützen des alten deutschen Staatenbaues zu sinken begannen und Unordnung und Streit auch die schönen Rheinlands ergriffen, wanderten die zwei Zwillingsbrüder, der Landschaftsmaler Karl und der Porträtmaler Gerhard v. Kügelgen nach Rußland aus, um ihr Glück zu versuchen.

Während der Porträtmaler Gerhard dann bald wieder nach Deutschland zurückging und sich in Dresden niederließ, blieb der Landschaftsmaler Karl in Rußland und unternahm später mit Genehmigung der Regierung eine Studienreise nach der Krim, um dort die vorzüglichsten Ansichten zu malen. Vierzig vortreffliche Landschaftsbilder, die er mitbrachte, waren die Frucht seiner Arbeit. Wahrscheinlich würde er damit sogleich nach Petersburg zurückgekehrt sein, um seinen früheren Wirkungskreis wieder zu betreten, Hütte er nicht die Bekanntschaft des Wolsker Kaufmanns und Mäzens Slobin gemacht, der ihm verlockende Angebote machte, in das von letzterem in Wolsk gegründete Pensionat als Professor einzutreten. Durch die baldige Auflösung der Pensionsanstalt und die dadurch entstandenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sah Kügelgen sich veranlaßt, zu einem Unternehmen geschäftlicher Art seine Zuflucht zu nehmen.

Durch die Kontinentalsperre, die Rußland mit Napoleon gegen England eingegangen war, und die eine Verteuerung der Kolonialwaren und somit auch des Zuckers in Rußland zur Folge hatte, war der Gedanke an eine Zuckerfabrik nahegelegt. Die Zuckerarmut und -verteuerung sicherten die Vorteilhaftigkeit einer solchen Unternehmung. Er wählte zur Anlage der Fabrik die ihm bereits bekannte Kolonie Anton, die sich ihm, dem Landschaftsmaler, durch ihre schöne Lage inmitten außerordentlicher Naturschönheiten, bewaldeter Anhöhen und tiefer Schluchten, empfahl. Auch in praktischer Hinsicht schien die Gegend mit ihrer für den Zuckerrübenbau vortrefflich geeigneten fetten Schwarzerde im Tal sehr günstig zu sein. Arbeitskräfte gedachte er in der Kolonie selbst und in dem nur 4 Werst entfernten Russendorf Achmat zu bekommen. Am 25. April 1813 erhielt er schon die obrigkeitliche Genehmigung, eine Zuckerfabrik in der deutschen Kolonie Anton (Sewastjanowka) anlegen und aus den Rübenresten auch Spiritus brennen zu dürfen. Im Jahre 1815 war die Fabrik soweit eingerichtet, daß sie in Gang gebracht werden konnte. Hören wir nun, was der Professor der Kasaner Universität Erdmann in seinem Werke: „Beiträge zur Kenntnis des Innern von Rußland“ über diese Fabrik schreibt:

„Wir wurden bei unserer Ankunft (den 12. Aug. 1815, morgens um 8 Uhr) sehr liebreich von ihm (dem Maler Kügelgen) empfangen, und mit größter Gefälligkeit zeigte er uns zuerst die herrlichen Kopien seiner Landschaften, die in der Folge, dem Kaiser von ihm überreicht, in der Eremitage zu St. Petersburg aufgestellt worden sind. Sodann führte er uns in seine Fabrik, die nach Aufopferung einer Summe von mehr als 100 000 Rubel damals ihre Vollendung erreicht hatte. Zwar lieferte dieselbe noch wenig Zucker; allein daran waren mehrere zufällige Umstände schuld, unter denen besonders der Mangel an Runkelrüben seit zwei unfruchtbaren Jahren zu erwähnen ist. Sonst waren die Proben, die ich von den Produkten derselben sah, der besten Raffinade an Reinheit der Farbe und des Geschmacks gleich. Ich will versuchen, eine kleine Beschreibung dieser Fabrik zu geben, wie sie damals bestand, um zu zeigen, was Talente und Fleiß auch in so öden Gegenden zu schaffen vermögen. Das ganze Werk umschloß einen viereckigen Platz, welcher vor dem Wohnhause lag, und enthielt, außer den Ökonomiegebäuden und Wohnungen für die Arbeiter, die eigentliche Zuckersiederei und eine Branntweinbrennerei. Zur Seite floß ein kleiner Bach, aus welchem das Wasser durch eine von Pferden getriebene Maschinerie in die Höhe gepumpt und in alle Teile der Anlage geleitet wurde. Wenn das Werk im Gange war, so wurden die Rüben zuerst in einen weiten hohlen Zylinder, der aus hölzernen Stäben und zwei runden Schrauben zusammengesetzt war, gewaschen, indem er in einem großen Gefäße mit Wasser um seine Achse gedreht wurde. Dann kamen dieselben auf die Reibmaschine, eine ingeniöse (scharfsinnige) Erfindung des Besitzers, deren wesentlichster Teil eine mit eisernen Spitzen dicht beschlagene hölzerne Walze war, die sich in einer Kapsel um ihre Achse drehte. Durch eine besondere ingeniöse Vorrichtung an derselben wurde nicht nur die Operation des Reibens an sich, sondern auch die Ausscheidung des Saftes aus der Substanz (Bestandteil) der Rüben so befördert, daß ein Kul (Sack) derselben von 8 ½ Pud 6 bis 8 Eimer Saft lieferte. Diese Maschine zermalmte in einem Tage an 50 Kul Rüben, und der dadurch erzeugte Brei wurde in einen langen Trog gebracht und durch eine sehr schwere Walze von Sandstein vermittelst des obenerwähnten Räderwerks ausgepreßt. Dies geschah so vollkommen, daß die Substanz der Rüben nach dieser Operation in Gestalt einer dünnen trocknen Fleischlage zurückblieb. Der abgelaufene Saft wurde darauf sogleich mit Kalk vermischt, eine Nacht zur Abklärung hingestellt und den Tag darauf zum Sieden gebracht. Sobald dies geschehen war, wurde er durch ein Tuch filtriert, dann bis zur halben Syrupdicke abgeraucht, wieder filtriert, und nochmals bis zur ganzen Syrupdicke gekocht, darauf nach abermaligem Filtrieren in breite eiserne viereckige Pfannen gegossen und in einem eigenen Zimmer bei 40 Grad R. zwei bis drei Wochen zum Krystallisieren ausgesetzt. Nach dieser Zeit wurde die Masse ausgepreßt und der so erhaltene Rohzucker in Kaltwasser aufgelöst, mit Rindsblut gekocht, dann abgeschäumt und nach gehörigem Eindicken in tönerne Formen gebracht. Sollte er zur höchsten Feinheit gebracht werden, so wurde er nochmals in Wasser ohne Kalk gelöst, mit Eiweiß gekocht und nach dem Abschäumen und Eindicken zum letzten Mal in die Formen gebracht und, wie gewöhnlich, mit Ton bedeckt. Nachdem wir alles in Augenschein genommen hatten und freundlich bewirtet worden waren, machten wir mit unserem Wirt nachmittags noch einen Ausflug in die umliegende Gegend und durchwanderten an seiner Seite liebliche, frische Täler, von waldigen Bergrücken umschlossen, die umsomehr Reiz für uns hatten, je trauriger die bisher von uns durchzogenen dürren Flächen waren.

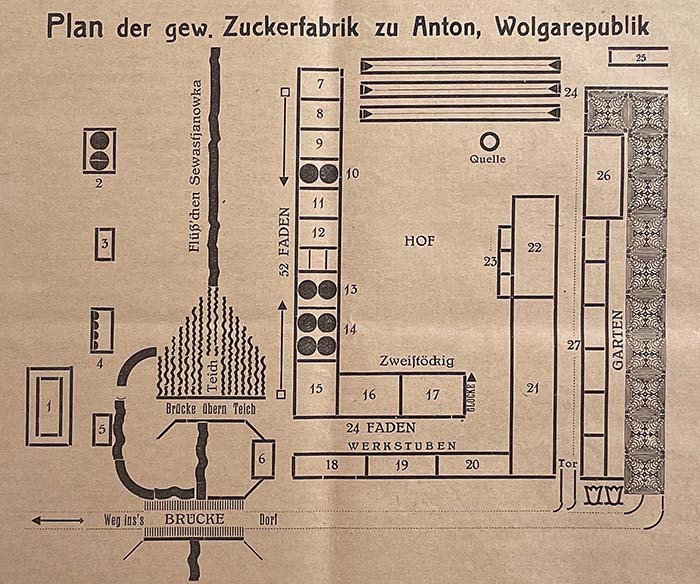

Die Fabrik befand sich am westlichen Ende des Dorfes und nahm nebst den Anbauten eine Fläche von 7 Hektar ein. (Siehe Plan). Das Fabrikgebäude selbst stellte einen geraden Winkel dar, welcher sich mit seinem ungefähr 100 Meter langen, größeren Schenkel längs dem Bach Sebastjanowka nach Süd-West und mit seinem kürzeren, an 60 Meter langen Schenkel, nach dem nördlich sich über dem Dorfe erhebenden „Weinberge“ hinzog. Der lange Schenkel war einstöckig, der kurze zweistöckig. Die Breite des Baues war 12 Meter. Um das Hauptgebäude herum standen abseits verschiedene Nebenbauten: östlich, am Ufer des Baches, eine Schmiede, eine Böttcherei und eine Tischlerei unter einem Dach; nördlich, in der Richtung des längeren Teils der Fabrik — die Wohnräume für die Arbeiter und daneben der Lagerraum für die Gerätschaften; am nördlichen Rande des Hofes, in derselben Richtung — die Wohnungen der Beamten mit einem Hausgarten dabei, von dem heute noch Reste als Birn- und Schlehenbäume erhalten sind; hinter den Wohnungen der Beamten war das Wohnhaus des Besitzers; ihm gegenüber, am Ende des Fabrikhofes, war die Quelle, die heutige Sawode-Tränk, die jetzt in unterirdischen Guß-Röhren ins Ober-Dorf geleitet ist und einen Teil der herrlichen Antoner Wasserleitung bildet; dahinter zogen sich in drei langen Reihen von Nord nach Süd die Kellerräume für die Rübenvorräte; in der nordwestlichen Ecke des Hofes lagen die Stallungen; vorn beim Dorfe am linken Ufer des Baches stand eine Knochenmühle; ihr gegenüber, am rechten Ufer, etwas vom Bach abseits, eine Getreidemühle; oberhalb der Mühlen war ein breiter Damm, der einen großen Teich bildete und als Überfahrt diente; am rechten Ufer des Flüßchens befanden sich noch: eine Waschstube, ein Trockenraum und ein Kohlenbecken zur Läuterung des Zuckers, etwas abseits ein Keller für Zuckersyrup.

Während der Arbeitsperiode herrschte im ganzen Betriebe geräuschvolles, reges Treiben; es hämmerte, zischte, fauchte, pfiff . . . . Mancher Tag, manches Jahr ging dahin in rührigem Schaffen.“ —

Dürftig sind unsere Kenntnisse über die näheren Einzelheiten des Werdegangs der Fabrik während der 60 Jahre ihres Bestehens. Aber einiges läßt sich doch schon feststellen.

Um die Fabrik zu erbauen und in Gang zu bringen, waren bei den damaligen Verhältnissen große Schwierigkeiten zu überwinden. Es mußte vor allem die ganze Bevölkerung von Anton und den nächstliegenden Dörfern zum Zuckerrübenbau bewegt und angeleitet werden. Auch die Erbauung der Fabrik und ihre Anpassung an ihre örtlichen Verhältnisse erforderten nicht nur die außerordentliche organisatorische Tätigkeit und die feurige Energie eines Kügelgen, wildern auch viel größere Geldmittel, als Kügelgen wohl vorausgesetzt hatte. Denn nachdem er seine eigenen für die damaligen Verhältnisse gar nicht geringen Mittel in das Unternehmen gesteckt hatte, mußte er, wie wir ans seinem Briefwechsel mit seinem Zwillingsbruder erfahren, auch dessen Mittel noch stark in Anspruch nehmen. Auf die Länge scheint ihm aber die Mühe und Sorge um die Fabrik zu groß geworden zu sein, auch mag ihn seine Kunst, die er in Anton sehr vernachlässigen mußte, mächtig fortgezogen haben, denn wir sehen in den 30er und 40er Jahren die Fabrik in den Händen eines Grafen Bobrinsky, der sie scheinbar voll Kügelgen erworben hatte. Seiner erinnern sich auch die noch am Leben gebliebenen ältesten Einwohner Antons, besonders die Nachkommen der gewesenen Angestellten in der Fabrik, während jegliche Erinnerung an den Gründer der Unternehmung, K. v. Kügelgen, im Volke erloschen ist und die Erbauung der Fabrik Bobrinsky zugeschrieben wird. Der hervorragende Künstler und feingebildete Vertreter der Aufklärungszeit mag unsern schlichten Bauersleuten unverständlich gewesen und geblieben sein. Auch er selbst mag wenig Anschluß in seiner Umgebung gefunden haben. Denn bisher haben wir keine diesbezüglichen Spuren entdecken können.

Schlichter und verständlicher für seine Umgebung scheint Bobrinsky gewesen zu sein, wie das aus den Erinnerungen und Erzählungen der Alten zu erschließen ist. Von ihm besitzt ein gewisser Heinz, dessen Vater bei Bobrinsky angestellt war, ein kostbares Andenken. Es ist eine künstlerisch wertvolle Pfeife, ein Geschenk an seinen Vater, die folgende Inschrift trägt: „Zum Andenken vom Grafen v. Bobrinsky. An Georg Heinze 1841“.

Mit der Fabrik soll Bobrinsky seine Tochter, die Frau eines lutherischen Gutsbesitzers aus dem Gouv. Tambow, Laeskowsky, beerbt haben. Daß der letzte Besitzer ein Gustav Laeskowsky war, ist auch sonst verbürgt. Übrigens liegt in Anton bei der Kirche, auf dem alten Friedhofe, ein Grabstein mit folgender Inschrift: „Gotthardt Woldemar Laeskowsky, geboren 4. Sept. 1823 im Tambowschen, gestorben (zu Anton) 29. August 1863. — Selig sind, die Toten, die in dem Herrn sterben. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit. Und ihre Werke folgen ihnen nach“. Das war scheinbar der Vater des letzten Fabrikbesitzers. Gustav Laeskowsky soll, wie die Alten erzählen, zwei Söhne und eine Tochter gehabt haben. Die Söhne sollen akademische Bildung genossen, sich aber für die Fabrik gar nicht interessiert haben; die Tochter hatte angeblich einen Pastorensohn geheiratet und lebte in Katharinenstadt. Als die Fabrik nicht mehr zu halten war, liquidierte Laeskowsky sie und zog zu seiner Tochter nach Katharinenstadt. In Katharinenstadt soll er auch gestorben und begraben sein.

Aus welchen Gründen ist die Antoner Zuckerfabrik eingegangen? Es ist nicht leicht, auf diese Frage eine einfache und kurze Antwort zu finden. Durch die Kontinentalsperre ins Leben gerufen, hatte die Fabrik nach der Aufhebung der Kontinentalsperre mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen denn je. Als nämlich der normale Handelsverkehr wieder hergestellt war, kamen auch wieder Kolonialwaren, darunter auch ausländischer Zucker auf den russischen Markt. Das war ein harter Schlag für die russische Zuckerindustrie. Um mit dem Auslande konkurrieren zu können, mußten die Fabriken Südrußlands konzentriert und mit der neuesten Maschinerie ausgestattet werden. Mit diesen konnte die Antoner Fabrik nicht Schritt halten; dazu fehlten dem Besitzer die Mittel, und die Fabrik mußte unerweitert verbleiben und teilweise Pferdekraft anwenden bis ans Ende ihrer Tage. Durch die Aufhebung der Leibeigenschaft verschlimmerte sich ihre Lage immer mehr. Bis dahin wurden in der Fabrik hauptsächlich Leibeigene aus dem russischen Nachbardorf Achmat verwendet, die der Gutsbesitzer zu einem billigen Preis lieferte. Diese verlor sie seit der Aufhebung der Leibeigenschaft (1861). Als dann 1871 auch noch das deutsche Kontor aufgehoben und die Selbstverwaltung in den Kolonien eingeführt wurde, verlor Laeskowsky seine letzte Stütze, die er in der Person der Kontorbeamten hatte. Nun weigerte sich auch die Gemeinde Anton, den Kontrakt betreffs des Rübenbaues auf weitere 12 Jahre abzuschließen und auf die früheren billigen Preise einzugehen. Laeskowsky pachtete Land und versuchte, den Rübenbau durch gemietete Arbeitskräfte besorgen zu lassen. Der Versuch mißlang völlig. Nach drei Jahren, also 1874, mußte er das ganze Unternehmen aufgeben, da die Fabrik jährlich mit einem bedeutenden Defizit abschloß. (Gottl. Bauer.)

Daß die Antoner Zuckerfabrik in jener fernen Zeit Jahre lang einen Teil des Zuckerbedarfs im Laude gedeckt hat, wäre schon an und für sich verdienstvoll genug. Aber für die Wolgakolonien hatte sie eine ganz besondere Bedeutung; sie war eine vorzügliche Schule des Handwerks und Gewerbes zunächst für Anton, aber auch für die Nachbardörfer. Im Laufe des sechzigjährigen Bestehens der Fabrik haben mehr als zwei Generationen des ganzen Dorfes gewerbliche Schulung genossen. Mau kann ohne Übertreibung sagen, daß es in Anton kaum eine erwachsene männliche Person gab, die nicht irgend ein Handwerk oder eine gewerbliche Fertigkeit durch Nebenarbeit in und für die Fabrik während der feldarbeitsfreien Zeit erlernt und erworben hätte. Es gab da eine Menge Schmiede, Zimmerleute, Tischler, Drechsler usw. Es gab allein an 46 Schmieden im Dorfe. Kein Wunder, daß seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ganze Scharen von geschickten Handwerksleuten nach Baku au die Erdölwerke strömten, wo ihre Arbeit viel besser bezahlt wurde als zu Hause. Die Antoner Zimmerleute überfluteten seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts allsommerlich das ganze untere Wolgagebiet; Schuster, Spinnrädermeister, Tischler, Wagenstellenmacher versorgten die meisten umliegenden Märkte mit ihren Erzeugnissen. Seit 1850 entwickelte sich in Anton rasch auch die Lederindustrie, die bald den ersten Platz im deutschen Wolgagebiet errang und indirekt auch durch die Zuckerfabrik gefördert wurde. 1869 entstand in Anton eine Ölmühle. AIs die Fabrik geschlossen war, begann ein großer Teil des Dorfes, durch die Fabrik an winterlichen Hausfleiß gewöhnt, den Baumwollstoff Sarpinka zu weben oder Garn für die Zettelstuben zu spulen. So ist es bis heute geblieben. Die gewerbliche Schulung der Fabrik wirkt also immer noch nach.

Plan der gew. Zuckerfabrik zu Anton, Wolgarepublik

Erläuterungen:

1. Lagerraum für Syrup. 2. Kohlenläuterung. 3. Trockenraum. 4. Waschraum. 5. Mühle. 6. Knochenmühle. 7. Vorraum der Fabrik 8. Reiberaum. 9. Presse. 10. Kessel. 11. Grobfilter. 12. Feinfilter. 13. Gr. Pfannen. 14. Kl. Pfannen. 15. Krystallisierung und Packraum. 16. Maschinenraum. 17. Raffinierungsraum. 18. Schmiede. 19. Böttcherei. 20. Tischlerei. 21. Arbeiterwohnungen. 22. Dto. 23. Lagerräume für Gerätschaften. 24. Kellerräume. 25. Schweineställe. 26. Haus des Besitzers (bez. Verwalters). 27. Wohnungen der Angestellten.

Das ist aber nicht alles. Auch das Gepräge des Dorfes weist heute noch augenfällige Spuren des kulturellen Einflusses der Antoner Zuckerfabrik auf. Anton besitzt eine Wasserleitung mit unterirdischen Gußröhren, die das ganze Dorf mit vorzüglichem Quellwasser versorgt. Das ist ein Erbe der Fabrik. Von der Mitte des Dorfes bis hinauf auf die Steppenhochebene führt drei, vier Kilometer weit eine festgepflasterte Landstraße. Auch das ist ein Erbstück von der Fabrik. Anton und die umliegenden deutschen Dörfer bauen bis heute Zuckerrüben und andere zuckerhaltige Gewächse und kochen daraus für den Hausbedarf eine Art Rohzucker (Syrup). Ebenfalls ein Erbe von der Fabrik. Und wenn neuerdings in den Wirtschaftskreisen der Deutschen Wolgarepublik und des Saratower Gebiets die Errichtung einer Zuckerfabrik ernstlich in Angriff genommen wird, so hat auch dazu das Beispiel Karl v. Kügelgen und seiner Nachfolger die Anregung gegeben.

Wenn es uns gelungen sein sollte, durch diesen bescheidenen Beitrag die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf das Verdienst K. v. Kügelgens als eines deutschen Kulturpioniers unter seinen Stammesgenossen an der Wolga zu lenken, so wird uns das zur vollen Befriedigung gereichen.

Möge sein Werk nie vergessen werden!

Quellen:

- Tagebuch N. G. Skopins. Verlag der Sarat. Gelehrten Archivkommission. Saratow, 1891.

- Feßler: Rückblicke etc.

- Das Saratowsche Gebiet. Herausgegeben v. d. S. G. Archivkom. Saratow, 1893.

- G. Bauer: Gesch. d. deutsch. Ansiedl. a. d. Wolga etc. Saratow, 1908.

- J. F. Erdmann: Beiträge zur Kenntnis des Innern v. Rußl. Leipzig, 1825.

- Handschriftliche Aufzeichnung. d. derzeitigen Antoner Lehrers Hardt, 1923.

- Erzählungen alter Leute in Anton. 1924.

- „Unsere Wirtschaft“ Pokrowsk, Heft 17 für 1924, Seite 509-510. (Veröffentlichung eines Auszugs aus dieser Arbeit [Die frühere Zuckerfabrik in Anton. Von J. E.]).

*

Nachschrift der Schriftleitung:

Die Verfasser des vorliegenden Artikels, J. E. und P. S. aus der Wolgarepublik, bringen unzweifelhaft ganz neues und hochinteressantes Material über die Zuckerfabrik im Dorfe Anton und ihren Begründer zur Kenntnis der breiten Öffentlichkeit. Die Zuckerfabrik in Anton ist durch die Kügelgen-Literatur bekannt; wenn sie auch in den „Jugenderinnerungen eines alten Mannes“ nicht vorkommt, so wird sie in „Helene Marie von Kügelgen geb. Zoege von Manteuffel, ein Lebensbild in Briefen“, herausgegeben von ihren Enkelinnen A. und E. v. K., mehrfach erwähnt.

Leider haben die Herausgeberinnen nicht das geringste Verständnis für die kulturelle Bedeutung des Unternehmens in Südrußland gehabt, sonst hieße es nicht in einem Briefe vom 14. Dezember 1808, den Lilla (Helene Marie) an ihren Mann, den Porträtmaler Gerhard, schreibt, nach belanglosen Begrüßungsworten: „Dann folgt eine genaue Darlegung der Pläne von Gerhards Zwillingsbruder, der dem Rufe eines reichen russischen Freundes, namens Slobin, nach Südrußland folgte, wo dieser Kunstfreund eine Akademie nebst Museum errichten wollte und Künstler, Freunde und wissenschaftlich gebildete Männer dazu nach Wolsk berief. Karl forderte den Bruder Gerhard auf, auch hinzuziehen. — Seinen Brief schreibt Lilla für den Mann ab aus Furcht, das Original könne durch die Post verloren gehen.“ Leider ist dieser hochbedeutsame Brief unseres Wissens verloren.

Am 10. Oktober 1809 schreibt Gerhard seinem Bruder Karl nach Wolsk: „Mein lieber, lieber Bruder! Gottlob, daß Du sicher und glücklich in Wolsk angekommen. gottlob auch für die Nachricht von der nun gänzlichen Sicherheit meines Vermögens — und tausend und abermal tausend Dank, mein lieber Bruder, für Deine Sorge und Slobin für seine Großmut und Menschenfreundlichkeit, welche ich gewiß in ihrem ganzen Wert erkenne und der ich nicht nur mit leeren Warten danken möchte. (Slobin hatte das Vermögen in Verwaltung genommen (A. u. E. v. K.). Damit er sich meines Dankesgefühls immer erinnern möge habe ich ihm zwei Bildchen bestimmt, welche ich in Miniatur im ersten Jahr meines hiesigen Aufenthaltes gemalt habe Die Bilder sind auf Pergament gemalt, etwa eine Hand groß und stellen Agnes Sorel und König Karl vor . . . Für Slobins Galerie habe ich sieben Bilder fertig — einen Christus, in dem ich versucht habe, das Schönste und Edelste aufzustellen, was die Menschheit hat — in den Pharisäern das Gegenteil. Vergebens würde ich suchen zu beschreiben, wie anmutsvoll sich das liebliche Christusbild zwischen den verschmitzten, schlauen, betrügerischen Spitzbuben ausnimmt. Diese Bilder sind nicht ganz einen Fuß hoch usw. Lieber Bruder, wie sehr hat es mich gerührt, daß Du mich gleich über meinen Vermögensstand beruhigen wolltest. Ich gewinne nun wieder Kraft und Mut und neue Liebe zum Leben und zu meiner Kunst.“

In einem Brief Gerhards an Karl in Wolsk vom 14. Januar 1811 haben die Herausgeberinnen wiederum das Tatsächliche, was uns interessiert, fortgelassen. Es steht nur einleitend: „Viel Sorgen um das Vermögen, Zweifel an Slobin usw.“ Im Briefe heißt es dann: „Gott wird mir auch ferner die Kraft verleihen zum Schaffen und Sorgen, und wo das nicht aushilft, da wird er es selber tun. So hat z. B. nun durch Gottes Vorsicht der König von Preußen mein Bild der Verkündigung, welches ich für Slobin bestimmt hatte, für sich selber gekauft und da ich, weil der König es vielleicht noch schwerer entbehrt als Slobin, nur hundert (?) verlangt habe, so ist mir das Geld auch ausgezahlt worden, und ich kann jetzt mit mehr Ruhe auf meine Zinsen warten usw. . . . Ich habe schon lange bedauert, daß die Krimschen Bilder Dich von eigenen Kompositionen abgehalten haben, in welchen die Künstlerseele doch so eigentlich ihre Schwingen regen kann. Könnten wir nur unser Wesen miteinander treiben und wären vor Nahrungssorgen gesichert! Eine neue Kunstwelt sollte wahrlich aufleben, wenn ein kluger Fürst dem Zwillingspaar einen würdigen Wirkungskreis erlaubte! Aber diese Träume zerrinnen je mehr und mehr, wie die Ideale von Schiller. Die Musen fliehen beim Geklirr der Waffen — und — etwas anderes will der Zeitgeist nicht . . . Ich will mich verbrauchen, so gut ich kann, meine Kinder erziehen, so gut das Schicksal es zuläßt . . .“

Am 21. Oktober desselben Jahres klagt Gerhard, daß die Zinsen von Slobin ausblieben. Er tröstet den Bruder: „Lieber Bruder, mache Dir nicht zuviel Sorge um mich, und laß es Dir nicht sauer werden, mir etwas nicht Erfreuliches zu melden. Die Melancholie darf Dir nichts anhaben. Ich kann Dich mir gar nicht so denken. Meinen Humor kann ich noch loben.“

Im Briefe Lillas an ihre Schwester Sophie vom November 1812 heißt es: „Wir haben zwei verloren geglaubte Briefe aus Wolsk erhalten, die mich ungemein erfreut und erheitert haben, Gott segne diese lieben entfernten Geschwister und schenke Karl Gelingen bei seinem Unternehmen. (Slobin hatte Bankrott gemacht, und Karl von Kügelgen übernahm eine große Zuckerfabrik (A. u. E. v. K.). Er hat uns seine Gründe und Hoffnungen und Gewißheiten so auseinandergesetzt, daß freilich wenig dagegen zu sagen ist. An Tätigkeit, Ordnung und Beharrlichkeit fehlt es ihm keineswegs, denn nie sah ich einen Mann, der diese Eigenschaften in höherem Grade besessen hätte. Er übernimmt jetzt die ganze Slobinsche Schuld an meinen Mann, und dieser sagte mit Rührung, er wolle das Seinige doch lieber an den Bruder als an einen anderen verlieren. So stehen die Sachen jetzt — ich fürchte nichts, ich hoffe nichts, ich erwarte mit Resignation, was da kommen wird und will hierin am liebsten Gott walten lassen.“

Ein Brief nach dem Verkauf der Fabrik, den Karl an seinen Bruder Gerhard nach Dresden schreibt, knüpft an den Tod ihres Schwiegervaters Zoege von Manteuffel an. Er fährt dann fort: „Nach der Teilung möchte Emilie Dir ihr Erbteil abtreten gegen das Kapital, das bei Slobin war. Mir wäre das sehr wohltätig. (Dies großmütige Anerbieten nahm Gerhard begreiflicherweise nicht an. A. u. E. v. K.) Durch den Entschluß, die Fabrik zu verkaufen, fühle ich mich wie neugeboren, freilich auch so arm und nackt wie man geboren wird, aber nicht so hilflos. In Petersburg werde ich mich durch meine Kunst schon zu ernähren wissen und noch zurücklegen . . . Ich bin hier wie auf einmal in ein neues Leben versetzt, aber dennoch öffnet sich eine grundlos tiefe Wehmut in meinem Herzen, die Du verstehen wirst. Ich bin arm und bin reich! Der Reichtum, der sich zählen läßt, ist der schlechteste. Meine Seele ist wieder ruhig und vergnügt und wird es noch mehr werden, wenn ich die Fabrik erst los bin. Die Malerei ergreift mich wieder mit Leidenschaft . . .“

Ein Brief Karls vom 12. Mai 1817 aus Petersburg beginnt mit den Worten: „Mein lieber Bruder, mit so vergnügtem Herzen wie heute habe ich Dir lange nicht geschrieben , teils weil ich Dich in so friedlicher Stimmung weiß, und es Dir wohlgeht, teils weil ich nun imstande bin, Dir die ersten fünftausend Rubel von Deinem Kapital ab-zuzahlen — und weil sich mir für die Zukunft eine gute Aussicht eröffnet hat . —“

Hinzugefügt sei, daß die Schuld restlos abgetragen wurde.

Paul v. K., der Großsohn Karls, schreibt hierüber in einer 1902 erschienenen Skizze über die beiden Zwillinge: „Karl tat es mit ungebrochenem Mute, mit einem ameisenhaften Fleiß. Seine Stellung als Hofmaler, als Akademiker, sein Ruhm als Künstler waren ihm zum Glück geblieben, und der treue Pinsel mußte allmählich zurückerwerben, was die kommerzielle Spekulation rasch genug verloren und verdorben hatte. Mein Vater (Konstantin, gleichfalls Maler), der 1810 in Wolsk geboren war und die ganze schwere Zeit mit allmählich wachsendem Bewußtsein mit erlebt hat, hat mir oft den rastlosen Fleiß seines Vaters geschildert. Bei Tageslicht malte er in Öl, abends bei Lampenlicht fertigte er die mühsamen Sepiablätter an, die wegen ihrer zierlich sauberen, künstlerischen Ausführung, wegen ihrer duftigen Ferne und kraftvollen, fein ausgeführten Vordergründe hoch im Preise standen. So gelang es ihm, wenn auch nicht zu Lebzeiten des Bruders, doch mit der Zeit seine ganze Schuld abzutragen, ja als er, noch keineswegs hochbetagt, durch den Tod dem Kreise der Seinigen entrissen wurde, konnte er jedem seiner zahlreichen Kinder noch ein Erbteil hinterlassen.“

C. v. K.

[1] Tagebuch N. G. Skopins, Verlag der Saratower Gelehrt. Archivkommission. Saratow. (Russisch.)

[2] Ebenda.

[3] Siehe: Fessler. „Rückblicke“, S. 224 ff. — „Das Saratowsche Gebiet“, Seite 241. Herausgegeb. v. d. Sarat. Gelehrt. Archivkommission. Saratow.

[4] Infolge gänzlicher Unbekanntschaft mit Fesslers Lebensgang hat Bauer in seiner „Geschichte der deutschen Kolonien an der Wolga“ diesen Mann und seine Wirksamkeit in den Wolgakolonien ganz falsch und unhistorisch beleuchtet.

Die Verfasser