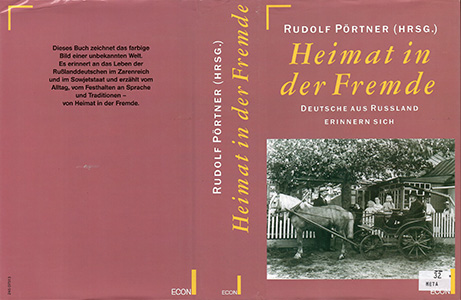

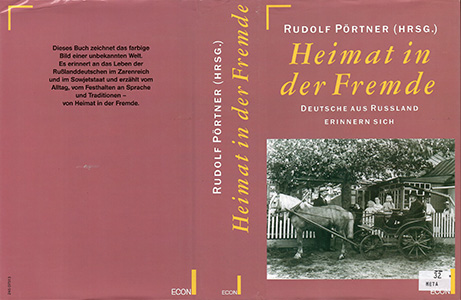

RUDOLF PÖRTNER (HRSG.)

HEIMAT IN DER FREMDE

DEUTSCHE AUS RUSSLAND ERINNERN SICH

Heimat in der Fremde: Deutsche aus Rußland erinnern sich / Rudolf Pörtner (Hrsg.). – Düsseldorf; Wien; New York; Moskau: ECON Verlag, 1992. – 521 S.

Dieses Buch zeichnet das farbige Bild einer unbekannten Welt. Es erinnert an das Leben der Rußlanddeutschen im Zarenreich und im Sowjetstaat und erzählt vom Alltag, vom Festhalten an Sprache und Traditionen – von Heimat in der Fremde.

Dieses Buch zeichnet das farbige Bild einer unbekannten Welt. Es erinnert an das Leben der Rußlanddeutschen im Zarenreich und im Sowjetstaat und erzählt vom Alltag, vom Festhalten an Sprache und Traditionen – von Heimat in der Fremde.

Schutzumschlag: Klaus Detjen

Schutzumschlagfoto: Georg Hildebrandt.

Abgebildet ist sein Großvater

1323 holte Großfürst Gedemin erstmals deutsche Siedler nach Wilna. Zar Peter I. und Zarin Katharina II. luden dann Jahrhunderte später deutsche Kolonisten zur Siedlung in Rußland ein – und sie kamen, aus Schwaben und Sachsen, aus Bayern oder Hessen, Bauern, Handwerker, Kaufleute, Pfarrer, und ließen sich an der Wolga nieder, in der Ukraine, in den baltischen Provinzen und im Kaukasus, in Bessarabien und Wolhynien, in St. Petersburg und Moskau. Ihre Dörfer hießen Neu-Stuttgart oder Leipzig (in Bessarabien), sie entwickelten sich zu blühenden Gemeinwesen, und die Rußlanddeutschen leisteten einen immensen Beitrag zum Aufbau des russischen Reiches. Um 1871 beginnt die Russifizierung, die ersten Kolonisten »siedeln« wieder nach Deutschland »aus«, und mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs werden die Rußlanddeutschen zu »Feinden des Reiches«; ihre tragischste Zeit beginnt, sie gipfelt in den Massendeportationen der 30er und 40er Jahre. In diesem Buch entsteht noch einmal ein farbiges Bild von der alten Heimat in der Fremde, es erinnert an das Leben im Zarenreich und im Sowjetstaat und erzählt vom Alltag, vom Festhalten an Sprache und Volkstum, an Bräuchen und Traditionen – oft über Jahrhunderte hinweg.

Rudolf Pörtner, Jahrgang 1912, lebt als Schriftsteller in Bad Godesberg. Bei ECON erschien eine lange Reihe von Bestsellern, von »Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit« bis »Mein Elternhaus« und zuletzt »Alltag in der Weimarer Republik«.

Foto: Vinxel-Foto

| Inhaltsverzeichnis |

Vorwort |

9 |

Elfriede Oebius:

MEIN VATER WAR »REISEPASTOR« IN WOLHYNIEN |

17 |

Alexis Dettmann:

WOHLHABENDE DEUTSCHE AN DER NEWA |

43 |

Alfred Blumenfeld:

DIE »GOLDENEN ZWANZIGER« AN DER NEWA |

61 |

Klaus Mehnert:

HARTE ARBEIT, DIE REICHE FRÜCHTE TRUG |

75 |

Erich Franz Sommer:

IN MOSKAU GEBOREN, IN RIGA ZU HAUSE |

91 |

Wolfgang Leonhard:

DIE REVOLUTION ERZIEHT IHRE KINDER |

117 |

Siegfried Werncke:

ODESSA WECHSELTE ZWANZIGMAL DEN BESITZER |

137 |

Waldemar B. Hasselblatt:

TSCHEKA, NEP UND HUNGERSNOT |

169 |

Bruno Maurach:

ZU HAUSE: DEUTSCH – DRAUSSEN: RUSSISCH |

193 |

Reinhold Keil:

DIE TAIGA IST DAS GESETZ, UND STAATSANWALT IST DER BÄR |

215 |

Georg Hildebrandt:

ALS DER »HOLZPANTOFFEL« MOSKAU EROBERTE |

231 |

Rudolf Keller:

SCHWARZWALDUHREN AN DER WOLGA |

245 |

Hugo Schneider:

»NEHMT UNS MIT«, SAGTEN DIE ZURÜCKBLEIBENDEN |

259 |

Otto Hertel:

KIRGISEN, DIE PLATTDEUTSCH SPRACHEN |

269 |

Gerhard Hildebrandt:

ALS ZIESELMÄUSE EIN SONNTAGSESSEN WAREN |

289 |

Herbert Wiens:

ALS »DEUTSCH« VERBOTEN WURDE |

309 |

Johannes Gräfenstein:

MEIN HEIMATDORF ZÜRICH AN DER WOLGA |

333 |

Maria Schumm:

ICH WAR DIE TOCHTER EINES KULAKEN |

353 |

Richard H. Walth:

ALS NEU-GLÜCKSTAL DAS GLÜCK VERLIESS |

373 |

Johannes Herzog:

EINE KINDHEIT IN SIBIRIEN |

385 |

Nelly Däs:

UNSER DORF HIESS FRIEDENTAL |

409 |

Anton Bosch:

AUS »REPATRIANTEN« WURDEN »SPEZPOSELENCY« |

429 |

Nelli Kossko:

MARIENHEIM – DRESDEN – ARKAGALA |

465 |

Herta Vogel:

WIR KINDER OHNE VÄTER |

485 |

Lore Schmidt:

DAS MENNONITENDORF IM TALAS-TAL |

503 |

Elfriede Oebius

Wurde am 18.9.1890 als Tochter des Pfarrers Ernst Althausen und seiner Frau Dagmar, geb. Gööck, in Tutschin/Wolhynien geboren. Nach der Schulausbildung am russischen Mädchengymnasium in Rowno besuchte sie ein Lehrerinnenseminar in Berlin. Als Gouvernante im Pastorat Audern/Estland lernte sie ihren späteren Ehemann, den Gutsverwalter August Oebius kennen. Geheiratet wurde am 29.11.1912 in Audern. Im Herbst 1929 verstarb ihr Mann, und es folgten schwere Jahre. Im Zuge der Umsiedlung der Baltendeutschen kam sie 1939 ins damalige Gotenhafen. Von hier aus 1945 Flucht vor den Russen. Seit 1947 lebte sie bis zu ihrem Tode am 11.12.1980 bei ihrem Sohn in Norden.

Alexis Dettmann

Geboren 1913 in St. Petersburg. 1933 zweisprachiges Abitur an der deutsch-russischen höheren Schule in Berlin. Arbeitsdienst, seit 1935 Wehrmachtsangestellter beim Oberkommando des Heeres. 1946 aus der US-Gefangenschaft entlassen, ab 1947 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der ECIC in Oberursel/Ts. Seit April 1956 Hauptmann der Bundeswehr, im Oktober 1972 als Oberstleutnant pensioniert. Wohnhaft in Bad Bodendorf.

Alfred Blumenfeld

Schulzeit in St. Petersburg und Berlin. Dortselbst Abitur, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Promotion und Assistententätigkeit. Nach Wehrdienst Angestellter bei der Militärregierung und im Finanzministerium Württemberg-Baden. Von 1949 bis 1976 Auswärtiger Dienst in Paris, Moskau, Warschau, Referatsleiter im Auswärtigen Amt, Generalkonsul in St. Petersburg. Nach Pensionierung Mitarbeiter der Gesellschaft für Auswärtige Politik, Bonn, Mitbegründer und Vizepräsident des deutschen Poleninstituts, Darmstadt. Mitbegründer der deutschen Puschkingesellschaft, Bonn. Zahlreiche Veröffentlichungen über ostwissenschaftliche Themen und zur jüngeren und jüngsten Geschichte.

Klaus Mehnert

Professor Dr. phil. (1906-1984), lebte als Kind deutscher Eltern bis 1914 in Moskau. Sein Vater fiel im Ersten Weltkrieg als deutscher Soldat. Klaus Mehnert besuchte die Schule in Stuttgart und studierte in Tübingen, München und Berlin, wo er 1928 promovierte. Er war Schriftleiter der Zeitschrift Osteuropa, später Korrespondent deutscher Zeitungen in Moskau, Professor für politische Wissenschaften in Amerika, in China und zuletzt in Deutschland, Fernseh- und Rundfunkkommentator. Von 1949 bis 1954 war er Chefredakteur der Wochenzeitung Christ und Welt. Klaus Mehnert hat sich seit 1925 auf Dutzenden von Reisen insgesamt sechs Jahre in der Sowjetunion aufgehalten. Veröffentlichungen: »Jugend in Sowjet-Rußland« (1932), »Der Sowjetmensch« (1958), »Über die Russen heute« (1983).

Der in dieser Anthologie abgedruckte Text wurde mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Verlagsanstalt dem Buch »Ein Deutscher in der Welt« entnommen.

Erich Franz Sommer

Geboren 1912 in Moskau. Studium der Geschichte und Philosophie in Riga, Königsberg und Berlin. Dolmetscher im Auswärtigen Amt bei der Kriegserklärung und Begleiter der Diplomatenaustauschgruppe. 1945 Untersuchungshaft in Moskau. 10 Jahre GULAG. 1955 Wiedereintritt in den diplomatischen Dienst, Stationen unter anderem in Pretoria, San Francisco, Bern und Bonn. Heute wissenschaftlich-schriftstellerische Tätigkeit.

Wolfgang Leonhard

Geboren 1921, kam 1935 mit seiner Mutter in die Sowjetunion. Nach Beendigung der Sowjetschule (1940) begann er sein Studium an der Moskauer Hochschule für Fremdsprachen. Er wurde im Herbst 1941, wie alle Deutschen damals, zwangsumgesiedelt – nach Nordkasachstan. Im Herbst 1942 folgte seine Ausbildung an der Kominternschule, der wichtigsten ideologisch-politischen Ausbildungsstätte für ausländische Kommunisten in der UdSSR (1942-1943). Von 1943 an wirkte Leonhard am »Nationalkomitee Freies Deutschland« in Moskau.

Mit der Gruppe Ulbricht kam Wolfgang Leonhard im Mai 1945 nach Berlin. Von 1945 bis 1947 war er Mitarbeiter der Abteilung Agitation und Propaganda des Zentralkomitees der SED, von 1947 bis 1949 Lehrer an der SED-Parteihochschule »Karl Marx«. Aus Opposition gegen den Stalinismus floh Leonhard im März 1949 aus der Sowjetzone Deutschlands nach Jugoslawien und lebt seit Ende 1950 in der Bundesrepublik Deutschland als Kommentator für Probleme der Sowjetunion und des internationalen. Kommunismus.

Nach Studien und Forschungstätigkeit in Oxford (1956-1958) und an der Columbia-Universität in New York (1963-1964) war Wolfgang Leonhard 21 Jahre lang, von 1966 bis 1987, jeweils im Frühjahrssemester als Professor an der historischen Fakultät der Universität Yale tätig mit Vorlesungen und Seminaren über die Geschichte der UdSSR und des internationalen Kommunismus. Seit Sommer 1987 besucht er regelmäßig die Sowjetunion, seit Herbst 1989 auch die fünf neuen Länder der ehemaligen DDR. Veröffentlichungen u. a.: »Die Revolution entläßt ihre Kinder«, Köln 1955; »Die Dreispaltung des Marxismus«, Düsseldorf 1970; »Das kurze Leben der DDR – Berichte und Kommentare aus vier Jahrzehnten«, Stuttgart 1990; »Spurensuche – 40 Jahre nach ,Die Revolution entläßt ihre Kinder‘«, Köln 1992, aus dem mit freundlicher Genehmigung des Autors Auszüge in den hier abgedruckten Beitrag »Die Revolution erzieht ihre Kinder« übernommen wurden.

Siegfried Werncke

Dr.-Ing., geboren 1905 in Odessa. Dort bis zum 16. Lebensjahr im elterlichen Arzthaushalt aufgewachsen, 1921 mit älterem Bruder zur Gewährleistung einer geordneten Ausbildung nach Deutschland gekommen. Abitur 1926 in Dessau, Studium an der TH Dresden (Meßtechnik und Austauschbau), Diplom 1931, Promotion 1934. Bis Kriegsende tätig in der Flugzeugindustrie. Nach 1946 spezialisiert auf den Gebieten des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik, erst im Behördendienst und dann die letzten 15 Jahre in einem chemischen Großbetrieb. Wohnt jetzt in Branden-burg/Havel.

Waldemar B. Hasselblatt

Minsterialrat a.D., geboren 4. Juli 1913 in Odessa. Schulbesuch in Odessa, in den Heimkehrerlagern Nordholz und in Berlin, später in Großenhain (Sachsen), dort Abitur. Studium der Wirtschafts- und Staatswissenschaften, Diplom-Volkswirt, Dr. rer. pol. mit »summa cum laude« in Leipzig. Nach praktischer Tätigkeit Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft (bis Anfang 1948), war dort drei Jahre lang Dozent für Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der »Camp University Featherstone Park«. Nach Entlassung u. a. Tätigkeit im Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, und ab 1956 mit den Aufgaben »Grundsätze der Außenwirtschaft« und »Gemeinsame Handelspolitik« (in der EWG) im Bundesministerium für Wirtschaft betraut. Seit 1964 war er im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit für die Entwicklung von Industrie, Handwerk und des Bank- und Kreditwesens sowie für Berufsausbildung in den Entwicklungsländern zuständig. Neben Fachveröffentlichungen Vorträge über die Rußlanddeutschen sowie Aufsätze und Diskussionsbeiträge zu Wirtschaftsfragen der Sowjetunion (im Rahmen der Ludwig-Erhard-Stiftung).

Bruno Maurach

Wurde am 17. Oktober 1906 in Sim£eropol/Krim geboren. Deutscher und russischer Privatunterricht. 1922 Ausreise nach Deutschland.

Realgymnasien in Königsberg/Pr., Stettin und Apolda/Thüringen. Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Würzburg, Bonn und Breslau. Referent beim Oberkommando der Wehrmacht in Berlin und der Auslandspresseabteilung der Reichsregierung. 1941 bis 1945 Soldat, 1945 bis 1947 amerikanische Kriegsgefangenschaft. 1947 bis 1950 Angestellter bei englischer Dienststelle für heimatlose Ausländer (DPs) in Oldenburg/Ol. 1950 bis 1962 Referent im Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. 1962 bis 1971 Referent im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Er lebt heute in Bonn.

Reinhold Keil

Geboren am 21. Oktober 1908 in Kana an der Wolga. Absolvierte die Deutsche Schule in Saratow; Studium der Germanistik am Alexander-Herzen-Institut in St. Petersburg. Konrektor an der Realschule in Helenendorf, Transkaukasus. 1930, 1935 und von 1941 bis 1956 Inhaftierung in sowjetischen Konzentrationslagern und Verbannung in Sibirien. Nach 1956 wieder pädagogisch tätig an Mittelschulen und dem Institut für Lehrerfortbildung Koktschetaw; in den sechziger Jahren Redakteur der Tageszeitung Freundschaft, Zelinograd, Kasachstan. Seit Mai 1976 in Deutschland. Journalistisch tätig für die Zeitschrift Volk auf dem Weg, die Heimatbücher der Deutschen aus Rußland; Publikationen u. a.: »Sprichwörter, Redensarten und Reime aus Wolgadeutschen Siedlungen«, »Über Victor Klein und seine Zeit«, »Rußland-Deutsche Autoren«.

Georg (Isaak) Hildebrandt

Wurde am 19. Juli 1911 in Kondratjewka, in der Ukraine, geboren. Er absolvierte eine deutsche Zentralschule. Durch ein Fernstudium kam er zum Beruf als technischer Zeichner/Konstrukteur. Als er 18 Jahre alt war, wurden die Eltern enteignet und von Haus und Hof vertrieben. Mit 19 Jahren kam er ins Gefängnis, nach drei Wochen gelang ihm die Flucht. Danach wechselte er häufig Wohnorte und Arbeitsstellen: u. a. Chortiza, Dnepropetrowsk, Kriwoj Rog, Newjansk und Keschtem im Ural, Mariupol am Asowschen Meer, Krasnojarsk in Sibirien. 1939 wurde er auf etliche Monate in die Rote Armee einberufen; ab 1942 in die Arbeitsarmee im Ural. 1945 Heirat. 1947 Verhaftung und Verbannung in die Kolyma. 1953 kam er zu seiner Familie in den Ural. 1974 Übersiedlung in die Bundesrepublik. Heute wohnt er in Heidelberg auf dem Boxberg. – In den vorliegenden Text wurden mit freundlicher Genehmigung des Verlages Dr. Bernhard Abends Auszüge aus dem Buch »Wieso lebst du noch?« übernommen.

Rudolf Keller

Geboren 29. Dezember 1913 in Samara/Rußland, besuchte dort die russische Schule, 1935 nach Deutschland ausgewandert, in Berlin Maschinenbau studiert. Bis 1978 leitende Tätigkeit in der Industrie in Berlin und Holzminden, unterbrochen für kriegsbedingte Arbeit im Rundfunk und als Dolmetscher. Lebt in Bonn.

Hugo Schneider

Dr. med., wurde am 14. Oktober 1914 in Friedenstal (Bessarabien/Ukraine) geboren. Er absolvierte das Lehrerseminar in Sarata (Bessarabien, ab 1918 rumänisch), machte 1935 das Abitur in München und studierte von 1935 bis 1940 Medizin in München, Tübingen und Berlin. 1941 bis 1945 Kriegsdienst bei der Fallschirmtruppe. 1946 bis 1980 Arzt für Allgemeinmedizin in Waiblingen. 23 Jahre Schriftleiter einer medizinischen Zeitschrift. Neben zahlreichen Facharbeiten zwei Lyrik- und vier Prosabände veröffentlicht, darunter der Roman der Bessarabiendeutschen »Der Herbstwind trocknet die Tränen«.

Otto Hertel

Geboren am 1. Oktober 1919 in Köppental, Kirgisien. Im Fernunterricht zwei Hochschulen absolviert (Alma-Ata, Frunse/Bischkek), Doktorprüfung in Frunse. Ausreise nach Deutschland 1978. Tätigkeit als Lehrer und Hochschullehrer; Studienrat in Detmold. Referent und Vorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland e.V. in Nordrhein-Westfalen. Veröffentlichungen in Deutschland und Kanada (u. a. »Rußlanddeutsche - Volk auf der Wanderschaft«), wissenschaftliche Abhandlungen, Referate und Vorträge zur Geschichte der Deutschen in Rußland. 1991 Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande.

Gerhard Hildebrandt

Wurde am 23. März 1919 in Hierschau, Kreis Halbstadt, in der Mennonitensiedlung Molotschna in der heutigen Südukraine, geboren. Als Fernstudent absolvierte er die Pädagogische Schule Wjasniki/Nordrußland. Im Schuljahr 1940/41 war er als Deutschlehrer an einer russischen Oberschule tätig. Im August 1941 zur deutschen Wehrmacht eingezogen, wurde er im Juli 1945 aus englischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Ab 1947 Studium an der Georg-August-Universität zu Göttingen: Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Theologie; Abschluß 1956 mit der Promotion. Akademischer Oberrat am Slawischen Seminar der Universität Göttingen.

Herbert Wiens

Wurde am 24. Dezember 1919 als Sohn mennonitischer Eltern in Noklaifeld, Kreis Kronau, Ukraine, geboren. Er studierte von 1936 bis 1938 am Deutschen Pädagogischen Institut Odessa und von 1944 bis 1949 an den Universitäten Posen, Marburg/Lahn und Göttingen. Nach der Promotion und dem Staatsexamen für das höhere Lehrfach in Slawistik, Geschichte und Deutsch ging er in den Schuldienst, daneben engagierte er sich in der Kommunalpolitik: Er war über drei Jahrzehnte Mitglied des Stadtrates Bad Neuenahr-Ahrweiler und des Kreistages Ahrweiler. Herbert Wiens ist Mitglied des Bundesvorstandes der Landsmannschaft und Vorsitzender des Kulturrats der Deutschen aus Rußland.

Johannes Gräfenstein

Wurde 1923 in Zürich in der einstigen Republik der Wolgadeutschen geboren. 1941, nach dem Abitur, wurde er mit allen Deutschen nach Sibirien deportiert, dann 1942 in die dort mobilisierte Arbeitsarmee verpflichtet, wo er unter Tage in der Kohlengrube arbeitete. Er absolvierte ein Fernstudium für Bildende Kunst an der Universität für Kultur in Moskau, war als Plakatmaler und Designer für Betriebe tätig, später Zeichenlehrer an Schulen, schließlich Maler im Künstleratelier Taldy-Kurgan. Ausstellungen u. a. in Alma-Ata und Moskau. 1979 Übersiedlung mit seiner Familie in die Bundesrepublik; drei Jahre war er im Ministerium für Landes- und Stadtentwicklung in Düsseldorf beschäftigt.

Maria Schumm

Geboren 1923 in Wiesental (Brinowka) bei Odessa in der Ukraine, mittlere Reife, 1939 bis 1942 Kindergärtnerin in Odessa, Besuch der Lehrerbildungsanstalten Selz/Odessa, Lutbrandau/Polen. Ende der Flucht 1945 in Oberbayern. Seit 1948 verheiratet, Mutter von 6 Kindern, wohnhaft in Bad Mergentheim/Baden-Württemberg. Über 20 Jahre engagiert in Frauenverbänden, Mitglied des Kulturrates der Deutschen aus Rußland, Verfasserin von Kurzgeschichten und Sketchen, als Hobbykabarettistin bekannt bei Auffühungen in Heimatabenden der Deutschen aus Rußland und im Fernsehen.

Richard H. Walth

Geboren 1924 in der deutschen Siedlung Neu-Glückstal bei Odessa am Schwarzen Meer und dort bis zur Volljährigkeit aufgewachsen. Studium der Pädagogik, Lehrer und Rektor an der Volksschule. Verschiedene öffentliche Ämter und ehrenamtliche Funktionen, wie Personalvertreter beim Regierungspräsidenten und in der Kreisebene, auf landsmannschaftlicher und Kulturratsebene Kreis-, Landes- und Bundesvorsitzender. Zusatzstudium in Politikwissenschaft, Geschichte, Soziologie, Religion, Pädagogik und Promotion zum Dr. rer. pol. Veröffentlichungen: Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge, Karten der rußlanddeutschen Siedlungsgebiete mit beigegebenem Geschichtstext. Bücher: »Wanderschicksale und Wanderungsmotive«, »Auf der Suche nach Heimat – Die Rußlanddeutschen«.

Johannes Herzog

Geboren 1925 in Nordkasachstan; 1936 Umzug in die Ukraine, Besuch der Mittelschule in Landau. Nach Einmarsch der deutschen Truppen zwei Jahre Besuch der Lehrerbildungsanstalt Selz bei Odessa; im Frühjahr 1944 Evakuierung, zunächst ins Wartheland, Arbeit im Rüstungsbetrieb, erneute Evakuierung im Januar 1945, Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft. Nach der Entlassung Studium an der Pädagogischen Akademie Bonn, danach 40 Jahre im Schuldienst. Lebt in Königswinter-Oberdollendorf bei Bonn.

Nelly Däs

In Friedenstal in der Ukraine 1930 in einer Bauernfamilie geboren, die seit etwa 150 Jahren im Schwarzmeergebiet ansässig gewesen war. Im Zuge der Kollektivierung 1929 wurde den Eltern das Land abgenommen. Es folgte eine Zeit der Flucht von Ort zu Ort. Auf dem großen Treck in Richtung Westen wurde die Familie auseinandergerissen. Nelly Däs gelangte mit 15 Jahren allein nach Stuttgart. Heute lebt sie als Schriftstellerin in Waiblingen bei Stuttgart. Veröffentlichungen u. a.: »Wölfe und Sonnenblumen«; »Schicksalsjahre in Sibirien«; »Das Mädchen von Fährhaus«.

Anton Bosch

Geboren 1934 in Kandel bei Odessa. 1944 Umsiedlung ins Wartheland und dann nach Sachsen, 1945 mit Mutter in ein Arbeitslager im Nordural deportiert, Vater blieb in Bayern. Studium in Karaganda mit Abschluß Dipl.-Ing. (TU). Seit 1961 mit leitenden Aufgaben im Energieversorgungsunternehmen »Karagandaenergo« betraut. 1974 im Rahmen der Familienzusammenführung nach Nürnberg umgesiedelt und hier im Elektromaschinenbau im mittleren Führungskreis tätig. Seit 1974 in der Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland ehrenamtlich für Familienzusammenführung tätig, seit 1980 Vorsitzender der Ortsgruppe Nürnberg-Fürth, von 1986 bis 1991 Bundesvorstandsmitglied der Landsmannschaft und von 1988 bis 1991 Vorsitzender des Kulturrates der Deutschen aus Rußland e. V. 1990 Herausgabe des Buches »Entstehung, Entwicklung und Auflösung der deutschen Kolonien am Schwarzen Meer«.

Nelli Kossko

Geboren 1937 in einer deutschen Kolonie im Odessaer Gebiet. Studium der Germanistik und Anglistik in Swerdlowsk/Ural, anschließend langjährige Tätigkeit als Germanistin an mehreren pädagogischen Hochschulen der ehemaligen UdSSR. 1975 Auswanderung nach Deutschland, seit 1977 Redakteurin im russischen Dienst der deutschen Welle. Veröffentlichungen zum Thema Rußlanddeutsche in Zeitschriften und Anthologien.

Herta Vogel

Geboren 1937 in Waldheim/Saporoshje. Während des Zweiten Weltkriegs Flucht in den Westen, Verschleppung nach Kasachstan. Nach Studium in Zelinograd Kreisarchitektin in Jesil, Vollaspirantin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut Aprelewka/Moskau, Dozentin für Architektur und Chefingenieurin für das Projekt in Pawlodar/ Ostkasachstan. 1980 in die Bundesrepublik Deutschland ausgereist. Hier Umschulung: Tätigkeit als Altenpflegerin und Beschäftigungstherapeutin im Altenheim der AW in Bobingen/Augsburg.

Mitglied der IGfM, der Künstlergilde und des Kulturrates der Deutschen aus Rußland. Veröffentlichungen: »Im Paradies ... der Arbeiter und Bauern«, Kurzgeschichten, Gedichte und Artikel in Menschenrechte, Volk auf dem Weg und Neues Leben.

Lore Schmidt

Geboren 1947 in Leninpol, Kirgisien, in der Familie des Lehrers Heinrich Reimer. Nach Studium in Nowosibirsk literarische Mitarbeiterin (Redakteurin in der deutschsprachigen Zeitung Neues Leben) in Moskau. Veröffentlichung von Gedichten. 1974 Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland. Studium in Bielefeld für ein Lehramt (Deutsch, Theologie). Verheiratet, zur Zeit Hausfrau, fünf Kinder, zwei Enkelinnen. Beschäftigung mit Literatur, vornehmlich mit Lyrik. Wohnt in Espelkamp.

Dieses Buch zeichnet das farbige Bild einer unbekannten Welt. Es erinnert an das Leben der Rußlanddeutschen im Zarenreich und im Sowjetstaat und erzählt vom Alltag, vom Festhalten an Sprache und Traditionen – von Heimat in der Fremde.

Dieses Buch zeichnet das farbige Bild einer unbekannten Welt. Es erinnert an das Leben der Rußlanddeutschen im Zarenreich und im Sowjetstaat und erzählt vom Alltag, vom Festhalten an Sprache und Traditionen – von Heimat in der Fremde.