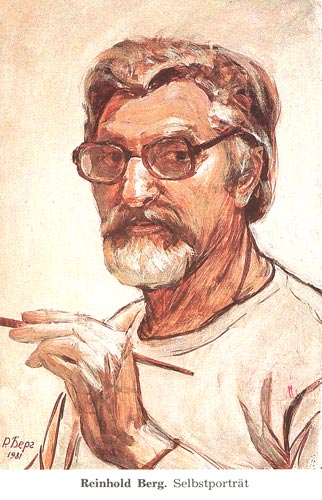

Художник-график Рейнгольд Генрихович Берг родился 3 декабря 1917 года в селении Ней-Галка АССР Немцев Поволжья пятым ребенком в бедной крестьянской семье. В 1932 году пятнадцатилетним юношей, проявившим способности к рисованию, Берг приехал в Энгельс, в студию для одаренных подростков при Наркомпросе Автономной республики немцев Поволжья. Руководил студией опытный педагог Я. Вебер. Учился в Зельманском педучилище (1933-1935). Закончил Саратовское художественное училище с отличием (1935-1938). Преподавал рисование и черчение в школе N 10 г. Энгельса (1938-1939). Преподавал методику рисования в Зельманском худ. училище (1939-1940).

Изучая историю родного края, мне удалось отыскать и установить переписку с сыном Рейнгольда Берга Юрием, проживающем в Мурманске. Он любезно предоставил материалы воспоминаний отца о первых днях войны.

Изучая историю родного края, мне удалось отыскать и установить переписку с сыном Рейнгольда Берга Юрием, проживающем в Мурманске. Он любезно предоставил материалы воспоминаний отца о первых днях войны.

В детстве Рейнгольд любил спать с закинутыми вверх руками. Мама считала, что это признак будущей счастливой и долголетней жизни и заставляла н убирать руки под одеяло только тогда, когда в нашем саманном доме была слишком холодно. В семье было семеро детей, и в детстве этому очень верили и, ложась спать, старались держать руки над головой.

Как и у всех сверстников, в жизни Рейнгольда было много тяжелых испытаний, лишений и невзгод и все же, он считал себя счастливым человекам. И не только потому, что ему повезло и он остался жив.

Самым большим счастьем он считал то, что ему было дано в любой обстановке, в любых, даже неимоверно тяжелых условиях видеть красоту окружающей жизни: природы, человеческих лиц и фигур, различных предметов и их сочетаний, красоту городов и сел. Высшим своим счастьем считал возможность изобразить эту красоту карандашом, углем, кистью.

По возрасту Рейнгольда должны были призвать, в армию в 1938 году, сразу же посте окончания Саратовского художественного училища. Однако неизвестно почему в 1938 и 1939 годах немцев Поволжья в армию не призывали. В 1939 году Рейнгольда и его товарища Ивана Зотова во время сдачи экзаменов в Академию художеств в Ленинграде пригласили в военкомат и объявили, что все отсрочки для поступающих в вуз аннулированы, всвязи с финскими событиями, и нам надлежит срочно ехать домой для призыва в армию по месту жительства, они оба были убеждены, что эта временная отсрочка не лишит них возможности потом вернуться к учебе в Академии. Специальные предметы были сданы и были допущены к сдаче общеобразовательных.

Разъезжаясь с другом, друзья сохранили по одному сухарю из данного им матерью Вани запаса и поклялись сохранить их до следующей нашей встречи в Саратове. Ивану надо было плыть пароходом вверх, а Рейнгольду вниз, до Зельмана (Ровного). Пароход Ивана пришел первым, и суждено было его провожать. Не упуская из виду маленькую фигурку на хвосте корабля, Ренгольд махал и махал рукой. Вдруг показалось, что Иван что-то бросил в воду. Но что это? Совсем рядом с причалом, проплыла тюбетейка Ивана. Она промчалась мимо и скрылась за волнами, уносящими ее вниз по Волге. Тюбетейки были куплены в Ленинграде совсем одинаковые, носили их вместо фуражек. В этот момент Ренгольд очень жалел, что свою тюбетейку уложил в чемодан и сдал в камеру хранения, так хотелось ее тоже бросить в Волгу, чтобы они вместе, качаясь на волнах, уплыли бы в вечность, унося с собой их юность.

С такими мыслями он отправился в педагогический институт, где заканчивала учебу мего невеста Анна Баркентин. То, что назревала война, чувствовалось во всем. Даже срок учебы в институте был сокращен на год. Они с Аней договорились, что если Рейнгольда не призовут сейчас в армию, то они поженятся как только Аня окончит институт. В ожидании повестки, вернулся Зельман и продолжал преподавать методику рисования и рисование в педагогическом училище, получил квартиру. Вскоре приехала Анна и стала преподавать в школе. В мае 1940 года молодой семье родился первый сын, а в июле Рейнгольд получает повестку о призыве в Красную армию. Одновременно был объявлен массовый призыв по всей республике Немцев Поволжья.

Пароход стоял у причала, который тогда находился в заливаемой весной части лимана, в полутора километрах от Зельмана. Новобранцы строем, но в пестрой, разношерстной одежде подошли к пристани.

У причала уже столпа большая толпа провожающих, женщины в светлых платьях, дети и немного мужчин. Молча погрузились на пароход, и встали все вдоль правого его борта. Напрасно капитан и вся команда приказывали нам отойти на другую сторону, рассредоточиться, по палубе. Пароход, стал сильно наклоняться вправо. Сквозь глухую тишину прорвался голос в рупор: "Отойти от правого борта!" Но новобранцы в гробовом молчании не двигались с места. Так же недвижимо в глубоком молчании стояли провожающие. Раздался душераздирающий звук сирены и пароход, медленно, заваливаясь нa сторону, стал отходить от берега.. Только тогда спало оцепенение с людей: провожающие с плачем и возгласами бросились к трапу, но пароход уже удалялся от пристани.

Эта тишина, такая неожиданная и необычная, много раз вспо-миналась после. Как будто предчувствие долгой, а для некоторых вечной, разлуки уподобило тот момент минуте траурного молчания.

В Саратове уже стояло несколько эшелонов с новобранцами из немецкой республики. Всех расформировали, перемешали с эшелонами русских новобранцев и повезли в разные края страны, в основном, на южное направление. Рейнгольд попал в г. Грозный, в полковую пехотную школу. После полугодовой суровой военной учебы большинству было присвоено звание младшего командира.

В это время друг , Иван Зотов, то же служил в армии в Белоруссии. Друзья переписывались, и однажды он написал: "Знаешь, Рейнгольд, какая случилась беда? Мой младший брат Яша съел мой сухарь". Рейнгольд же свой сухарь и тюбетейку хранил дома как пароль до встречи с Иваном.

Вскоре Рейнгольд получил назначение в штаб полка и ему присвоили звание замполита. В первых числах марта 1941 года их спешно отправили на прусско-литовскую границу. Когда прибыли на место, то стало ясно, что батальон стал строительно-саперным, которому предстояло в короткий срок построить несколько громадных дотов и дзотов в полукилометре от границы, со всеми коммуникационными службами.

Прибывших расселили В крестьянских домах, принадлежащих ранее немецким крестьянам, ушедшим отсюда в полк добровольного присоединения Прибалтийских республик к СССР в Восточную Пруссию. Так Рейнгольд стал одним из тех кадровых солдат, которым пришлось испытать все ужасы войны с самих первых минут этого неожиданного варварского нападения Германии на нашу страну.

Для строительства укреплений на западную границу было брошено большое количество военно-строительных организаций. Строительство мощной оборонительной линии велось очень интенсивно, днем и ночью, при строгой секретности, что сильно, усложняло условия работы. Бойцы сутками не выходили из своих "точек", пищу им подвозили прямо туда. Сроки ввода объектов все сокращались. Подходили все новые силы, техника и материалы для строительства. Отдых был только для сна, работали с невероятной энергией и быстротой. Молодому художнику было поручено вести всю наглядную агитацию в батальоне, он занят днем и ночью: рисовал портреты лучших бойцов и командиров, писал лозунги и транспаранты, призывы Коммунистической партий и портреты вождей. Часто приходилось бросать свою работу и идти на "прорыв" - помогать строителям.

Гитлер подтягивал силы к нашей границе. Солдаты простым глазом могли видеть, как на той стороне устанавливают какие-то наспех сколоченные, не то ящики, не то сараи, как передвигаются небольшими группами воинские соединения, а в тихие вечера были хорошо слышны громкие песни и молитвы, исполнявшиеся не на немецком языке. Позже выяснилось, что там; работает большая группа военнопленных французов, австрийцев и людей других национальностей.

Чувствовали, как накаляется атмосфера, как надо спешить выполнить нашу работу. Каждый день нарушалась наша граница, залетали вглубь нашей территории немецкие самолеты-разведчики. Для розыска шпионов и диверсантов, переходивших ночами границу, зачастую в помощь пограничникам снимали нашу караульную службу.

В июне все ресурсы для оформительской работы иссякли: не было ни красок, ни кистей, ни бумаг,. Комиссар Кузьменко предложил поехать в Каунас для покупки необходимого, а заодно осуществить давнюю мечту: купить на свои сэкономленные рубли этюдник, краски и кисти.

В Каунасе было всего в таком изобилии, что разбежались глаза. Вспомнилось обещание командования об отпуске домой в случае досрочной сдачи объектов, и, купив все необходимое, Рейнгольд купил этюдник и краски, чем вызвал искреннее негодование комиссара: "Что ты не можешь такую дрянь дома купить. Купил бы жене что-нибудь!" Но дело уже было сделано. Однако вечером Рейнгольд написал о поездке жене. Положение было таково, что посылать домой могли только деньги, посылки было запрещено посылать. А какие деньги у солдата? Из дома мы могли получать, наоборот, только посылки, деньги посылать было запрещено. И вот 21 июня 1941 года он получил посылку от жены. Её принес в палатку связной комбата Иван Фомин, с которым они вместе жили. Всего в ней жило четверо, во главе с лейтенантом Шуваловым, помощником начштаба, но по должности старшим писарем. Он был за хозяина. Человек он был веселый, остроумный, на все у него была готова шутка или анекдот, и жили все дружно и весело. Ему был доверен ящичек, и под громкое "Ура!" глазам собравшихся предстали ряды румяных булочек. Давно солдаты не ели белого хлеба и дружно принялись за уничтожение пышных сдобных булок, как вдруг Шувалов фыркнул, и вытащил что-то изо рта. Рассмотрев, он вскрикнул: "Деньги!" В самом деле, в одной маленькой булочке было запечено три аккуратно сложенные сторублевое бумажки. Тут все поспешно стали ломать остывшие булки, но, увы, денег больше не было. Веселые, в прекрасном настроении поздно заснули. Шувалов забыл про строгий отбой и перед сном спел несколько веселых, шутливых песен. А до начала войны оставалось несколько часов.

Палаточный городок, в котором жили солдаты саперно-строителъного батальона, был расположен в овраге, окруженном со всех сторон деревьями и кустарником так, что он был скрыт от глаз противника. Только командир батальона и комиссар жили в доме мельника возле ветряной мельницы на небольшом холме. Невдалеке в добротных конюшнях и сараях - склады, а в летней кухне - маленьком домике на пригорке - штаб с eго службами..

В эту ночь Рейнгольд плохо спал, думал о письме, полученном из дома, о купленном этюднике с красками. Неужели скоро домой, думалось ему, с подарками и красками для живописи. Какое счастье! Наконец, уснул, но сквозь дрему услышал отдаленный удар грома. Встал. Вышел из палатки. Тишина. Вдруг опять удар грома, но сильнее, чем услышанный во сне. Смотрит, небо со стороны Каунаса начинает все сильнее краснеть. Стало жутко и непонятно, показалось, что в стороне нашей дальней "точки" вспыхнул огонь и раздался небольшой громовой перекат.

По спине шли мурашки. Может просто плохо спал. Но тут сильный удар и вспышка возле дальней "точки" заставили Рейнгольда вбежать в палатку и разбудить лейтенанта. "Ладно тебе, ложись!" — cпoкойно ответил он .- Это, наверное, начались прибалтийские учения, вчера в штабе говорили, что будут проводиться они в наших местах". Однако, когда грохот раздался с новой силой, он оделся и вышел из палатки. Городок, после тяжелой суточной работа спал мертвым сном. Спал и артиллерийский полк, прибывший на днях для установки орудий на сданных нами ДОТах, в таких же зеленых палатках, только в другом овраге, менее защищенном деревьями. Там были у них свои машины, трактора, тягачи, лошади. У нас же, кроме рабочих инструментов - ничего! Пятнадцать винтовок на весь батальон, да и то они принадлежат охране. Правда, на складе много боеприпасов.

Небо наполовину стало багряно-красным и далекий громовой перекат стал еще ближе. Лейтенант посмотрел на часы: было четыре часа утра. Посетовал: «Ну, что это за дурацкие учения!"

- "Давай, побежим к комиссару и командиру батальона", - предложил Рейнгольд.

-"Подожди, не может быть!" - ответил он, не произнося слова "война".

Рейнгольд вернулся в палатку, разбудил связного Ивана Фомина, и они вдвоем бросились бежать к домику командиров. Не успели еще добежать, как взлетела на воздух одна из наших "точек", а за ней и недостроенная, где работала ночная смена. Тут уж сомнений не было: началась война.

На осторожный стук открыл дверь комиссар. Он был на ногах, молниеносно оделся и побежал в штаб, приказав собрать вещи и явиться с ними туда же.

Возле штаба уже стояла машина и лейтенант Шувалов командовал погрузкой штабных документов, подошел и связной комбата Иван Фомин. Стали укладывать на машину вещи командиров. «Приказано положить и наши вещи. Я уложил драгоценный мой этюдник, краски, вещмешок. В кабину сел Шувалов и нагруженная доверху машина отправилась, а нам приказано добираться до Каунаса для переформирования. Батальон был весь поднят, но началась паника и непонятно было, кто куда бежит»,-вспоминал Рейнгольд.

Уже восточная часть неба стала розоветь естественной утренней зарей, но взрывы и громады дыма стали все больше и выше заволакивать небо, как бы приближаясь. Слева и справа поднимались огненные столбы. Соседи—артиллеристы еще спали крепким сном. Как только с той стороны граница увидели, что мы зашевелилась, они стали бить прямой наводкой по нашим палаткам и палаткам артиллеристов.

Чуть успели отойти лишь на 30-50 шагов от штаба, как взлетел на воздух наш склад с боеприпасами, которые так не успели раздать. Успели лишь только получить ружья с патронами. Следующий удар, - загорелась мельница, вмиг уничтожен домик комсостава. Машина с лейтенантом Шуваловым была уже далеко и скрылась за сопками, а остальные, как было приказано, бежали по оврагам.

«Мы с Фоминым держались рядом и вскоре вышли на асфаль-тированную дорогу, ведущую в Калварию, - ближайший литовский город, где находился штаб бригады, откуда мы получали все документы, распоряжения и почту, дорога была совершенно пуста и безлюдна. Мы спокойно шли в направлении Калварии. Дорогу я знал хорошо, знал каждый ее поворот: по ней ездил за почтой и документами. Вдруг шум мотора заставил нас остановиться. Мы увидели быстроходный гусеничный трактор, который "шпарил" на предельной скорости- загородили дорогу ружьями. Трактор остановился. Взбешенный тракторист выскочил и выругался. С ним в кабине сидел красноармеец. 0ба были в нижнем белье. Мы прыгнули в открытый кузов. Дорогой к нам присоединились еще трое бойцов.

Наш трактор мчался как разъяренней конь, но не доезжая километра три до города, мы стали встречать мчащиеся нам навстречу машины разных марок, а затем и бегущих людей, которое кричали: "Назад! Город уже занят, надо ехать через Марианнполь!" Часа через два мы приехали в Марианнполь.»

Город был совершенно пуст. Только по главной его магистрали мчались отступающие наши части, а рядом с дорогой шли мычащие коровы, попадались свиньи, козы, но людей - никого! Oткрыты двери, ворота, окна, магазины и кафе - и всюду полное безлюдье! Никому из прохожих и проезжающих их не было никакого дела до брошенного, все спешили к мосту через Неман, пока он цел. Чтобы переправиться через него, надо было отстоять несколько часов в очереди, образовавшейся из военного и гражданского транспорта, войсковых частей, обозов, повозок со скарбoм и людей, людей без конца. Немцы постоянно бомбили и обстреливали с самолетов дорогу и мост. Наши зенитки, охранявшие мост, работали как звери. Через два часа перебрались через мост, а которым стояла нескончаемая очередь. Оказавшись в старой части города, где плотно стоящие дома образовывали узкие улицы без переулков увидели, что улицы была забита народом, повозками, техникой, какая-то дикая толкучка, где страх и паника заставляли людей забыть обо всем, кроме мысли о спасении. Невозможно было остановить эту лавину толкающих и давящих друг друга людей.

Шоссе до Каунаса было в очень хорошем состоянии, широкое, обсаженное с обеих сторон ровными деревьями. Выбравшись на него люди немного успокоились, но здесь снова начались ежесекундные налеты фашистских самолетов с отвратительными черными крестами на боку, обстрелы и бомбежки безоружной толпы, брошенные в панике вещи, множество раненых просили о помощи, убитые лошади и трупы людей, машины в кюветах и на дороге - все это делало передвижение почти невозможным, но трактор, на котором ехали наши герои, весь изрешеченный пулями и осколками снарядов нес их сквозь этот ад вперед. Когда бывали слишком низкие облеты с обстрелом, Рейнгольд сильно бил по крыше кабины и трактор моментально останавливался, и все они в рассыпную скрывались в канавках, кюветах, под деревьями. Только на Рейнгольде с Иваном были шинели. Они их и не снимали, разбрасывая полы как можно шире, чтобы вражескому летчику труднее было разобрать, где под ними прячется человек. Вскоре шинели были, как и трактор, все в дырках.

Так добрались до Каунаса и никто из их маленькой группы не был ранен, хотя во время налетов они стреляли по самолетам из своих винтовок.

Наступали сумерки, город был сильно разбит, но на улицах не было видно ни одного человека. Вражеские самолеты стремились разрушить гордость каунасцев - Зеленый мост через Неман, чтобы отрезать путь отступающей армии. Все пути на мост были перекрыты, и в ожидании переправы пришлось стать свидетелями очередной воздушной битвы фашистских бомбардировщиков с нашими истребителями. Часть своего смертоносного груза немецкие самолеты (а их было больше двадцати) сбросили на город, но многие из них вынуждены были повернуть обратно под напором наших «ястребков».

«До войны я видел фильм «Если завтра война», где были показаны воздушные схватки. Как это было далеко от того, что развернулось перед моими глазами! Я вдруг забылся, с меня спало напряжение, я забыл усталость, голод, все пережитое за день, -я видел бархатное зелено-серое небо с яркими полосами прожекторов и вспышками огня, разбросанными словно рукой художника по полю картины. Я очнулся и вместе со всеми стал следить за борьбой на небе, провожая глазами каждый падающий горящий самолет, радуясь каждой победе наших истребителей, которым удалось отогнать врага от города, но картина боя, поразившая меня своей трагичной красотой, осталась навсегда в моей зрительной памяти.»

Тысячи людей наблюдали тогда этот бой, и победа наших летчиков вселила надежду в сердца, что страна наша еще не очнулась от неожиданного удара, но скоро она поднимется, распрaвит плечи и сокрушит врага. В эти незабываемые мгновенья всех охватило единое чувство веры в победу, вылившееся в душевный подъем, радость, мощные крики "Ура!".

Между тем, наступила глубокая ночь. Все еще стояли в очереди и ждали переправы через мост, а Рейнгольд смотрел на удивительно красивые силуэты черно-зеленых домов и башен, так ясно и четко вырисовывающиеся на небе при вспышках огня где-то у горизонта происходящего боя. Все улицы, дома, соборы- без единого огонька; все, после воздушного налета, как бы вымерло или от невероятной усталости и напряжения уснуло мертвым сном.. Только они — те, которым надо было двигаться в глубь страны,- скорее перебраться через мост, оставались на своих местах, тихо перешептывались, кое-кто даже уснул в томительном ожидании. Только временами был слышен гул моторов, ржание лошадей и крики людей, уже добравшихся к мосту.

Сидели молча на своем тракторе. Трое заснули на продырявленном дне кузова, тракторист, - все считали его героем, - не спал и сидел в нервном напряжении, готовый рвануться снова в свой бешеный бег. Рейнгольд сидел на скамейке за кабиною и, всматриваясь в ночной город, искал в нем черты, напоминавшие его облик мирной жизни, когда они с комиссаром Кузьменко любовались красотой его улиц и архитектурой старинных построек. Где-то он сейчас, наш любимый комиссар, где лейтенант Шувалов, где машина с вещами и документами, что с ними стало?

Рейнгольд вздохнул и стал любоваться развернувшейся перед ним панорамой, мысленно перенося на холст несуществующей картины все элементы композиции. Силуэты домов на фоне розовой полосы неба казались самыми темными, почти черными, переходящими в зеленый цвет. Там, где они сливались с людской толпой, дома были намного светлее, с серо-дымчатым оттенком. Массу людей можно было бы написать несколькими мазками той же серо-зеленой краски с добавлением сиены натуральной, а может быть, охры красной. Темная оранжевая - красная крыша нашего трактора и на фоне ее почти зеленый торс и голова Ивана могли бы держать передний план картины. Если бы ее написать! Мысли его принимали все более мажорный настрой, и вдруг Рейнгольд подумал: «Какие мы с Иваном Фоминым счастливые». Тот сидел рядом, привалившись к крыше кабины, и спал с крепким всхрапыванием. «Мы счастливы тем-, думал Рейнгольд, что остался позади этот ужасный день, что мы живы, можем любоваться на красоту мира, что вскоре, наверное, соединимся с нашим саперным батальоном и встанем на оборону».

Где-то далеко, видно у моста, сильно загудели моторы, вся толпа пришла в движение и очередь двинулась к мосту. На другой стороне высадкой командовали военные, раздавалась частая команда: "Не задерживайтесь! Вперед!"

Оказавшись на том берегу, трактор дернул с прежней скоростью, Иван проснулся, остальные же продолжали спать на дне кузова. Тракторист был также неутомим, как и его трактор. Не доезжая до Вильнюса, он свернул на какую-то дорогу и помчался по ней. Вскоре показалась небольшая деревня. В начале деревни встретили мужчину и водитель спросил его, где здесь можно купить керосин. Мужчина указал на дом с железной крышей. Трактор подъехал к дому, водитель спрыгнул, держа в руках какую-то железку, сбил ею замок, в амбаре стояло три бочки с керосином. Погрузив одну в кузов вновь помчались дальше. Не доехав до Вильнюса, метрах в трехстах от шоссе, решили немного отдохнуть. Разбудили их несколько бомбовых разрывов на окраине Вильнюса. Выбравшись на дорогу, трактор, продолжал свой нелегкий путь. Утренний город, был пуст. Магазины и кафе закрыты, безуспешно искали какую-нибудь, возможность перекусить. Патрульные на шоссе посоветовали держать курс на Минск; где, по их словам, формировались новые части из отступающих и новонабранных бойцов.

Судя по чистому небу, день должен был быть жарким. Как только выехали из города, показавшегося нам неприветливым и холодным, друзей обступили поля с небольшими перелесками. Дорога была прекрасная. Вдали, почти у горизонта, возникали столбы серовато-голубого дыма; они превратились при первых лучах солнца в розовые облачка на сиренево-голубом утреннем небе. Обгоняли различные машины, рядом с дорогой встречались убитые, брошенные телеги, автомашины - значит и здесь уже были бомбежки и обстрелы, хотя в городе этого не видели.

Уже ехали вторые сутки без единой крошки еды. Спасала трехлитровая аллюминиевая банка нашего тракториста, в которую по пути набирали воду для питья.

До Вильнюса еще 30-40 километров, когда над дорогой появилось неожиданно пять вражеских самолетов. Снова соскочили с трактора и бросились в разные стороны. Рейнгольд по привычке лег калачиком, подтянув колени до самого подбородка, разбросав вокруг шинель. После этого обстрела он насчитал в ней новых пять дырок; один из наших спутников был ранен в ногу. Патронов больше не было.

«Садилось солнце, когда мы подъехали к Минску- вспоминал Рейнгольд.- После короткого опроса нас пропустили в город. Какая -то угнетающая, тишина царила и здесь на улицах. Оказывается, перед самым нашим приездом в городе была объявлена воздушная, тревога. Патрульные указывали нам дорогу, но молодой лейтенант, командующий патрулем, приказал немедленно зайти в бомбоубежище. Город, еще не подвергался налетам, а мы, привычные к ним, с большой неохотой подчинились его приказу, но, какие колоссальные разрушения увидели мы, выйдя из укрытия! Дикий массовый налет на мирный город превратил целые кварталы в руины! Наш трактор, стоял невредим и мы двинулись на нем в указанном нам направлении по минско-смоленской дороге. Километрах в четырех нас остановил патруль и проводил в большой лес, трактор мы оставили у дороги. Весь лес был наполнен войсковыми соединениями. Мы нашли штаб, предъявили документы. Начальник штаба внимательно выслушал наш рассказ о пережитых сутках, а когда Иван Фомин, не сдержав слез от нервного потрясения, сказал, что все мы двое суток ничего не ели, он велел принести хлеба и масла и тут же нас накормить. При виде трех белых калачей, похожих на те, что пекла моя мать, комок подступил и к моему горлу. В комнате собрались и другие командиры, все расспрашивали нас, пока начштаба не сказал: "Хватит! Все по местам! А вы - обратился он к нам, - возьмите этот калач и поезжайте до Смоленска". Нам выдали пропуск с указанием "Смоленск" и мы вернулись к нашему трактору. Было уже совсем темно, когда мы двинулись по шоссе. Теперь наш путь был определен, и мы спокойно предъявляли наш пропуск военной охране и патрулю, стоявшим вдоль шоссе. Дорога и здесь была забита транспортом и людьми. Вскоре всему этому потоку, и нам в том числе, было приказано свернуть влево и мы оказались в небольшом городке Толочин, где нам указали место для ночлега в здании школы. Света нигде не было, ни в комнатах, ни в коридорах, но все помещения уже были забиты людьми. Чтобы не потеряться, мы с Иваном держались за руки. В каком-то, коридоре нашли местечко и, перешагнув через спящих, устроились спать сидя. Вдруг какая-то паника поднялась среди спящих. Все проснулись, стали куда-то бежать, толкая и давя друг друга. Мы решили переждать, пока основная масса выйдет и можно будет спуститься по лестнице. Когда вышли, небо уже стало светлеть и на улице можно было различить, силуэты домов, машин и бегающих людней. Но где же наш трактор?! Видно, под панику уехали, нас не дождавшись, или кто-нибудь угнал. Машины уже все уехали. Неожиданно за домом увидели машину, которую шофер никак не мог завести. Иван ему помог, и нас взяли в кузов, где уже сидело четверо. Мы попросили довезти нас до Смоленска. "Все — до Смоленска!»- угрюмо сказали спутники. Вечером, часов около семи, мы приехали в Смоленск. Военный комендант города выдал нам направление в войсковую часть, расквартированную тоже в здании бывшей школы или казармы. Здесь было много людей без военной формы. Старшина указал нам места для сна и приказал выдать нам ужин: пшенную кашу с сухарями. Утром 25 июня нас разбили на взводы, образовалась рота, саперов, потому что нам выдали лопаты, кирки.»

После завтрака отправились все за город рыть противотанковые траншеи и окопы. На сооружение оборонительных участков, помимо военных, было брошено много гражданского населения, в том числе и женщин. Работали все до ночи. В взводе, кроме Рейнгольда с Иваном Фоминым, не было больше кадровых бойцов, - все были необученные новобранцы, и вся рота было больше похожа на рабочую бригаду, чем на воинскую часть.

На следующий день Рейнгольд попросил разрешения отправить домой телеграмму. Придя на почту, вспомнил про деньги, запеченные в булочках женой. Эти деньги он и отправил домой вместе с телеграммой: "Нахожусь Смоленске, жив- здоров".

В этот день тысячи людей работали на строительстве оборонных сооружений, и как работали! Без отдыха, перекуров, без разговоров. Вернулись поздно на территорию своей части, где было приказано тоже вырыть траншеи среди деревянных сараев и конюшен. Предчувствие предстоящей встречи с врагом, схватки не на жизнь, а на смерть, погружала всех в молчаливое ожидание. Еще в Литве были получены так называемые "паспорта смерти" - медальоны, в которых были записаны все паспортные данные.

Теперь, перед предстоящим боем друзья решили обменяться адресами, чтобы оставшийся в живых сообщил о смерти другого его семье.

Этой же ночью, между 11-ю и 12-ю часами, по сигналу воздушной тревоги все заняли места в окопах. Сразу после объявления тревоги в небо в разных частях города полетели ракеты, указывающие врагу места бомбежек. Каким гневом наполнились сердца ребят при виде этого вероломства!

В эту ночь было совершено насколько вражеских налетов, бросивших огромное количество зажигательных бомб. Эти носители огня сыпались как спички из опрокинутой коробки, зажигаясь мгновенно и зажигая все вокруг себя, куда бы они ни падали.

«Весь город, был объят пламенем, захватившим и наш двор. Всем нам не хватило места в окопах, и мы с Фоминым присели около бруствера окопа. Я как всегда скрутился калачем, а Иван почему-то решил упасть на живот, широко раскинув руки и ноги. Когда во время второго налета зажигалки посыпались на наш двор с еще большей силой, то сквозь гул моторов самолетов и крики раненых я услышал яростный крик Ивана: бомба упала ему на ноги. Один миг, - и я схватил бомбу и зарыл ее в свежей земле. Но видеть страдания Ивана было невыносимо. Я поднял его и сквозь дым, изворачиваясь от летящих дождем зажигалок, подтащил его к кирпичному зданию, в полуподвале которого надежно укрылся наш старшина. Мы с ним погрузили Ивана на стоящую за углом машину и еще нескольких раненых уложили рядом. Водителю приказано было их отвезти в ближайший госпиталь.»

При первой минутной передышке между налетами старшина приказал всей роте спасать сарай, в котором хранились мины. Огонь начинал подступать и к нему. Воды нигде не было, тушили, как могли. Мины были в основном вытащены и отнесены к кирпичной ограде, где не было огня. Угроза взрыва, который может в любую минуту произойти заставляла нас не слышать стонов раненых, не видеть новых атак самолетов, сыпавших свой страшный груз как из ведра, не обращать внимания на обгорелые руки и одежду, а только скорее, вытащить мины из сарая. Казалось, все, что могло гореть, уже горело, но нет! Оставался, еще один сарай, запертый огромным замком на железном засове. Пламя перекинулось и на него, и тут все услышали неистовое ржание лошадей и топот копыт. Бросились к двери, но открыть ее было невозможно и вскоре вся постройка горела огромным пламенем. По-видимому, вспыхнуло находящееся внутри сарая сено. Лошади подняли дикий крик, почти человеческий, как бы взывая о помощи, солдаты, в горестном отчаяньи безуспешно пытались оторвать горящие доски и выбить дверь и окна, стараясь спасти животных. "Бросайте все! Все равно коней не спасешь! Мины в опасности, срочно выгружайте мины!" — не своим голосом заорал подбежавший старшина. Оглядываясь с глубокой болью на рухнувшую внутрь горящую крышу, подавившую последние крики лошадей, все бросились выполнять приказание старшины. Работали в исступлении. Кругом от огня было светло как днем. В нечеловеческом напряжении, обливаясь потом, с ярко красными лицами, залепленные глиной, вымазанные углем, все же, вытащили своими обожженными руками все мины из сарая.

Весь город горел, но налеты бомбардировщиков продолжались все вновь и вновь. Совсем близко раздался страшный взрыв... Рейнгольд упал и потерял сознание. Очнулся возле окопа. Черные тени догорающих построек ползли по развороченной изуродованной земле, которая дымилась, дышала и вздрагивала. Ощупал себя - вроде бы все цело. Встал, подошел к зданию, где размещалась наша рота,- нигде никого не было… Почувствовал, что теплой струйкой бежит кровь. Подошел старшина и помог выйти на улицу. Сам он побежал за машиной и вскоре Рейнгольда и нескольких раненых посадили на грузовую машину. Бомбежка кончилась, может быть уже давно, небо стало спокойным, похоже на то, что скоро наступит утро. То тут, то там поднимался стремительно и тревожно дым, нарушая безмятежную гладь неба.

Вскоре свернув направо машина оказались перед городскими зданиями, превращенными в эти дни в госпиталь: везде, даже на полу, лежали раненые. Пока врач что-то объяснял нашему водителю и писал ему направление, Рейнгольд спросил у медсестры, нет ли среди раненых Ивана Фомина из Пензы. Она посмотрела в журнале и такой фамилии не нашла. Услышав наш разговор, к нему подошел один из раненых и спросил, не из 206-го ли он саперного батальона. И рассказал об однополчанах: в Каунасе Кузьменко собрал человек десять наших бойцов, но был убит вместе с лошадью, на которой он прискакал, во время бомбежки, что машина с лейтенантом Шуваловым и всем, что на ней находилось, была уничтожена по дороге в Каунас. Тут вышел доктор, велел сделать всем перевязку и отправить на той же машине дальше. Тут же отправились в дорогу. На повороте к шоссейной дороге навстречу выехала и резко затормозила бортовая машина. Один из сидящих в кузове крикнул нам: "Ребята, где тут больница? Мы подобрали умирающего бойца, он успел нам сказать, что его скинул с машины шофер и что его фамилия Фомин. "Везите скорее, больница за углом!" - крикнул наш шофер, захлопывая дверь. Машина рванулась и исчезла за поворотом. Рейнгольд успел увидеть безжизненное тело, лежащее в кузове. Описать, свои ощущения после этой встречи не хватает слов. Он не мог рассказать сидящим рядом раненым о низком поступке предателя и труса, взявшего Ивана, чтобы довезти его до госпиталя и бросившего его на дороге. Не мог он этого написать и позже, когда сообщал его жене и сыну о его гибели. Ехали долго, почти весь день. Из головы не выходила мысль о трагической судьбе товарища… А кровь текла все сильнее, рейнгольд стал проваливаться куда-то, не ощущая реальности.

Машина остановилась около железнодорожной больницы на станции Рудня, которая находится примерно посередине между Смоленском и Витебском. Больница представляла собой деревянное дореволюционное здание станционного типа, какие тогда часто можно было встретить на железной дороге. Каких - нибудь двадцать метров отделяло её от паутины стальных путей. Вся больница была уже переполнена ранеными. Уже не хватало коек и многих раненых клали прямо на пол в палатах, коридорах, везде, где только было место. Рейнгольда положили на кровать около окна в левом углу большой комнаты. Окно было так загрязнено паровозной пылью и копотью, что в комнате даже днем было серо и мрачно, а вечером, зажглась одна тусклая лампочка.

Особой боли он не ощущал, но от потери крови, которая постоянно сочилась, сильно ослабел и поминутно погружался в состояние тяжелой дремоты. Стоны и шум вокруг не беспокоили, он их почти не слышал... Приходя в себя, он разглядывал свои серозеленые руки на белой простыне, красивые тепло-серые тени в складках белого материала, русоволосую голову с красным лицом , и такой же шеей моего соседа и его почти зеленыё раненые руки с ослепительно белой повязкой. Почему-то вспомнились руки умершей девушки на картине Репина "Воскрешение дочери Иаира, так изумительно написанные художником на белой простыне руки Христа такие легкие, невесомые, как сейчас его руки. Вновь погрузившись в созерцание тончайших цветовых сочетаний и переливов, переводя глаза с постели соседа на всю, погруженную в полумрак комнату и опять его, захватила идея создания картины, представшей перед ним. Вспомнился и купленный этюдник, заграничные краски, кисти, о которых он мечтал долгие года, что они безвозвратно утеряны, ему стало грустно.

Снова провалился в небытие. Сквозь сон, издалёка услышал разговор. Мужской голос явственно произнес: "Этот, пожалуй, безнадежен, у него сильно задеты легкие, кровотечение остановить не удается, операцию делать некому, - хирург погиб". Рейнгольд открыл глаза: надо ним стояла группа людей в белых халатах: один из них что-то записывал. И снова все стало расплываться, погружаться в какой-то туман и он погрузился в сон, в котором проходили передо ним все кошмары минувшего дня: горящие лошади, Иван Фомин, убитый комиссар, их сменили образы родных, и все перемешалось. Сколько он лежал в таком бреду, не знает, как вдруг огромной силы громовой удар раздался буквально надо ним. Показалось, что все рухнуло: штукатурка, разбитые стекла из окна, куски рам, кучи грязи и пыли. Мгновенно вскочив, остановился как вкопанный: в комнате он был один среди дыма и пыли. В огромном проеме выбитого окна тускло серела пыльная мгла. Минутная, а может быть секундная тишина сменилась шумом, сотнями криков, плачем, — он сделал несколько шагов и открыл дверь: в коридоре сидели, прижавшись друг к другу, две санитарки и на полу лежало несколько раненых солдат. Женщины, увидев Рейнгольда в простыне, подбежали ко мне; с криком: "Как? Вы были в палате?!" Он снова потерял сознание. Очнулся на траве, кругом— вынесенные из здания раненые. Какие-то облепленные грязью и пылью люди приносят новых раненых, их число чудовищно растет, привозят женщин, детей и стариков, привозят на машинах раненых солдат, женщины ищут детей, дети: зовут матерей. Одна молодая мать с девочкой лет трех или четырех на руках, у которой оторваны обе ручки, громко зовет на помощь, чтобы унять льющуюся кровь, а раненых всё складывают и вновь привозят. Недалеко образовалась уже гора убитых детей и взрослых. Привезли машину изуродованных живых и мертвых, видно скончавшихся в дороге людей. Сквозь какой-то кошмарный сон слышались обрывки слов: "Их было более сорока, бомбардировщиков, а стояло три эшелона эвакуированных детей, стариков и женщин из Белоруссии и один эшелон солдат. Почти весь медперсонал больницы погиб, включая заведующего. Не знаем, куда девать всех раненых». Когда Рейнгольд увидел, как снимают по частям пожилую женщину в юбке, точно такой же, как у его матери - голубой в белый горошек, снова потерял сознание. Очнулся поздно вечером, когда егоклали в машину. Везли долго, куда, никто не знал. Утром погрузили на самолеты, и скоро приземлились в Тамбове. Как привезли в госпиталь, Рейнгольд не помнил. Очнулся в палате. Кровь остановили, через несколько дней рана на спине начала затягиваться. В палате пролежал около недели и вскоре, как уже ходячий был выписан в батальон выздоравливающих запасной дивизии, размещенной в лесу на станции Рада, недалеко от Тамбова. Лес был огромный и изумительно красивый. По-видимому, дивизия была в нем не одна, - всюду виднелись палаточные городки и землянки. Здесь сразу стал поправляться. В клубе, где Рейнгольд стал работать, было уже два художника из Минска. Политические плакаты, лозунги, портреты, боевые листки украшали весь лес и отправлялись с уходящими частями на передовую. В свободное время охотно писал портреты бойцов и командиров. С разрешения командования выкопали землянку под старым могучим дубом, натаскали туда травы и листьев, спали на них, закрывшись шинелями. Вскоре подселили молодого парня, родом он был из города Энгельса и звали его Сашей. В первый же день о прибытия в батальон выздоравливающих РеЙнгольд написал письмо жене в Зельман. Письмо получилось довольно длинное, так как хотелось написать обо всем, что случилось с ним за весь путь, проделанный от западной границы до Тамбова. Почти каждый день спрашивал Рейнгольд Сашу, нет ли письма, и в ответ получал шутливый ответ: "Пишут письмо длиннее твоего» Прошло- около месяца. Неожиданно Саша пришел с полной сумкой почты прямо в клуб и подал с грустным видом увесистое письмо с адресом, перечеркнутым жирным красным карандашом и пометкой "Адресат выбыл". Рейнгольд несколько дней не мог найти себе места и не мог понять, куда и зачем уехала семья. Вскоре вернулось и письмо, отправленное сестрам и матери с таким же "украшением". Все разъяснилось после того как Саша принес газету "Большевик", выпускаемую в Энгельсе и присланную ему его родителями, в которой был опубликован Указ Президиума Верховного Совета о выселении немцев Поволжья в Сибирь и Казахстан. С этого дня у Рейнгольда оборвалась связь с родными. Оборвалась связь с родными и у моих друзей - художников из Минска, и только Саша еще мог получать вести из дома. Скоро выяснилось, что и вся основная масса нашей запасной дивизии состояла из людей, бежавших и эвакуированных из захваченных противником территорий. Здесь же находились бежавшие из стран Западной Европы поляки, венгры, чехи. Военный лагерь был своеобразным сборным пунктом, где формировались воинские части и строительно - трудовые батальоны. Одних после обучения отправляли на фронт, других —в тыл, как тогда говорили, - на трудовой фронт. В конце октября Рейнгольд был переведен из батальона выздоравливающих в строительный батальон, отправлявшийся в Свердловск на строительство новой железнодорожной линии. С этого времени наступила новая полоса в его жизни, связанная с Сибирью, с рядом новых испытаний, требовавших огромного физического и душевного напряжения и надолго оторвавших его от творческой работы. Только в 1950-х годах он вернулся к своей специальности и стал профессиональным художником-графиком. С тех пор уже не расставался с карандашом. С Иваном Зотовым он встретился там же в Сибири, спустя более десяти лет после разлуки. Мечта об Академии художеств была уже неосуществима.

Снова провалился в небытие. Сквозь сон, издалёка услышал разговор. Мужской голос явственно произнес: "Этот, пожалуй, безнадежен, у него сильно задеты легкие, кровотечение остановить не удается, операцию делать некому, - хирург погиб". Рейнгольд открыл глаза: надо ним стояла группа людей в белых халатах: один из них что-то записывал. И снова все стало расплываться, погружаться в какой-то туман и он погрузился в сон, в котором проходили передо ним все кошмары минувшего дня: горящие лошади, Иван Фомин, убитый комиссар, их сменили образы родных, и все перемешалось. Сколько он лежал в таком бреду, не знает, как вдруг огромной силы громовой удар раздался буквально надо ним. Показалось, что все рухнуло: штукатурка, разбитые стекла из окна, куски рам, кучи грязи и пыли. Мгновенно вскочив, остановился как вкопанный: в комнате он был один среди дыма и пыли. В огромном проеме выбитого окна тускло серела пыльная мгла. Минутная, а может быть секундная тишина сменилась шумом, сотнями криков, плачем, — он сделал несколько шагов и открыл дверь: в коридоре сидели, прижавшись друг к другу, две санитарки и на полу лежало несколько раненых солдат. Женщины, увидев Рейнгольда в простыне, подбежали ко мне; с криком: "Как? Вы были в палате?!" Он снова потерял сознание. Очнулся на траве, кругом— вынесенные из здания раненые. Какие-то облепленные грязью и пылью люди приносят новых раненых, их число чудовищно растет, привозят женщин, детей и стариков, привозят на машинах раненых солдат, женщины ищут детей, дети: зовут матерей. Одна молодая мать с девочкой лет трех или четырех на руках, у которой оторваны обе ручки, громко зовет на помощь, чтобы унять льющуюся кровь, а раненых всё складывают и вновь привозят. Недалеко образовалась уже гора убитых детей и взрослых. Привезли машину изуродованных живых и мертвых, видно скончавшихся в дороге людей. Сквозь какой-то кошмарный сон слышались обрывки слов: "Их было более сорока, бомбардировщиков, а стояло три эшелона эвакуированных детей, стариков и женщин из Белоруссии и один эшелон солдат. Почти весь медперсонал больницы погиб, включая заведующего. Не знаем, куда девать всех раненых». Когда Рейнгольд увидел, как снимают по частям пожилую женщину в юбке, точно такой же, как у его матери - голубой в белый горошек, снова потерял сознание. Очнулся поздно вечером, когда егоклали в машину. Везли долго, куда, никто не знал. Утром погрузили на самолеты, и скоро приземлились в Тамбове. Как привезли в госпиталь, Рейнгольд не помнил. Очнулся в палате. Кровь остановили, через несколько дней рана на спине начала затягиваться. В палате пролежал около недели и вскоре, как уже ходячий был выписан в батальон выздоравливающих запасной дивизии, размещенной в лесу на станции Рада, недалеко от Тамбова. Лес был огромный и изумительно красивый. По-видимому, дивизия была в нем не одна, - всюду виднелись палаточные городки и землянки. Здесь сразу стал поправляться. В клубе, где Рейнгольд стал работать, было уже два художника из Минска. Политические плакаты, лозунги, портреты, боевые листки украшали весь лес и отправлялись с уходящими частями на передовую. В свободное время охотно писал портреты бойцов и командиров. С разрешения командования выкопали землянку под старым могучим дубом, натаскали туда травы и листьев, спали на них, закрывшись шинелями. Вскоре подселили молодого парня, родом он был из города Энгельса и звали его Сашей. В первый же день о прибытия в батальон выздоравливающих РеЙнгольд написал письмо жене в Зельман. Письмо получилось довольно длинное, так как хотелось написать обо всем, что случилось с ним за весь путь, проделанный от западной границы до Тамбова. Почти каждый день спрашивал Рейнгольд Сашу, нет ли письма, и в ответ получал шутливый ответ: "Пишут письмо длиннее твоего» Прошло- около месяца. Неожиданно Саша пришел с полной сумкой почты прямо в клуб и подал с грустным видом увесистое письмо с адресом, перечеркнутым жирным красным карандашом и пометкой "Адресат выбыл". Рейнгольд несколько дней не мог найти себе места и не мог понять, куда и зачем уехала семья. Вскоре вернулось и письмо, отправленное сестрам и матери с таким же "украшением". Все разъяснилось после того как Саша принес газету "Большевик", выпускаемую в Энгельсе и присланную ему его родителями, в которой был опубликован Указ Президиума Верховного Совета о выселении немцев Поволжья в Сибирь и Казахстан. С этого дня у Рейнгольда оборвалась связь с родными. Оборвалась связь с родными и у моих друзей - художников из Минска, и только Саша еще мог получать вести из дома. Скоро выяснилось, что и вся основная масса нашей запасной дивизии состояла из людей, бежавших и эвакуированных из захваченных противником территорий. Здесь же находились бежавшие из стран Западной Европы поляки, венгры, чехи. Военный лагерь был своеобразным сборным пунктом, где формировались воинские части и строительно - трудовые батальоны. Одних после обучения отправляли на фронт, других —в тыл, как тогда говорили, - на трудовой фронт. В конце октября Рейнгольд был переведен из батальона выздоравливающих в строительный батальон, отправлявшийся в Свердловск на строительство новой железнодорожной линии. С этого времени наступила новая полоса в его жизни, связанная с Сибирью, с рядом новых испытаний, требовавших огромного физического и душевного напряжения и надолго оторвавших его от творческой работы. Только в 1950-х годах он вернулся к своей специальности и стал профессиональным художником-графиком. С тех пор уже не расставался с карандашом. С Иваном Зотовым он встретился там же в Сибири, спустя более десяти лет после разлуки. Мечта об Академии художеств была уже неосуществима.

«Меня могут спросить, почему же я в своем творчестве никогда не возвращался к картинам, войны, так глубоко врезавшимся в мою память? Я отвечу: чем дальше от военных лет, тем остреё я ощущаю счастье от сознания, что вокруг меня цветет иная жизнь. Я не могу и не хочу создавать картины о войне. Мне хочется делиться с людьми радостью, которую я испытываю, рисуя новые города и восстановленные памятники архитектуры, гигантские атомные гидростанции и нежные розы, лица детей и фигуры рабочих у мартена.

Этому я посвящаю свою жизнь, свое творчество, в этом нахожу свое счастье.»

В семье Рейнгольда было пятеро детей: старший, Бруно, умер когда ему было 9 лет от воспаления легких. Сестра Мария, сейчас живет в Германии. На следующий год ей будет 70. Сын Юрий, с которым я поддерживаю связь, живет в Мурманске. Ему 66 лет. Брат Рейнгольд (64 г.) живет в Кемерово. Младший Виталий живет в Москве, ему 58.

Наталья Зинченко,

ветеран педагогического труда,

отличник народного просвещения

Впервые очерк Натальи Зинченко о художнике-графике Рейнгольде Генриховиче Берге (1917-1988) был опубликован в сокращенном варианте в газете Палласовского муниципального района «Рассвет», № 74-75, 29 июня 2013 г., с. 5.