Елена Шмидт

Моя семья — одна из многих...

Предисловие

«Пётр I» Алексея Николаевича Толстого был моим любимым произведением в школьной программе. Зачитываясь им, я даже не предполагала, что биографии автора и моего родного деда долгое время были очень похожи.

Родились они в одном, 1882, году с разницей всего в два месяца в семьях помещиков города Николаевска Самарской губернии. Детство их прошло в имениях, на тихих степных хуторах. Оба были влюблены в окружающую природу, крестьянские заботы были им родными. Оба получали начальное образование с домашними учителями, затем поступили в реальные училища. Оба стали студентами механического отделения Санкт-Петербургского Технологического института.

«Институт был закрытым учебным заведением, всего 132 казенных воспитанника, но разрешалось принимать платных пансионеров. Там же располагались квартиры и спальни воспитанников, Механическая Лаборатория, студенческая столовая в 3 этажа, музей», - читаю в Википедии. Конечно, они были знакомы, мой дед Николай Шмидт и будущий великий писатель Алексей Николаевич Толстой. И если не дружили, то жили общими идеями. Революционные события 1904-1905 настолько захватили студентов и преподавательский состав института, что занятия надолго прекратились.

Совпадения продолжаются и дальше. Практику мой дед Николай проходит на заводе Шефера в Баронске (ныне Маркс). Алексей Толстой был отправлен на практику на Урал. Оба женились почти одновременно, и даже сын Толстого, которому он посвятил повесть «Детство Никиты», был ровесником моего отца.

Из биографии писателя: «Февральскую революцию Толстой принимает восторженно, но Октябрьский переворот рушит его идиллические надежды: гибнут два его родных брата, расстреляны дядья, несколько родственников умирают от голода и болезней». То же происходит и с семьёй Шмидт.

«“Физически возненавидев большевиков” как виновников смуты, Толстой уже в 1918 через Одессу перебирается во Францию, затем в Германию»[1]. Впереди его ждёт интересная долгая жизнь, слава писателя и бессмертие. Биография Николая Шмидта на этом заканчивается. Этот рассказ о нём – моя попытка вернуть его из небытия.

Знаешь, дед, так уж совпало: пока я писала эти строчки, моя дочь поехала рожать сына. Жизнь продолжается!

Дед и прадед

Мой сын во всём напоминает мне отца, своего деда. Обнимая его, я вдыхаю знакомый отцовский запах и замечаю на абсолютно дедовой руке такие же часы на кожаном ремешке. А каким был мой дед, отец моего отца, не знает никто из нас. Когда Николая Самуиловича Шмидта расстреляли, его единственный сын был ещё слишком мал. С болью потери он прожил всю жизнь, избегая любых расспросов, отвечая, что рос в детском доме и ничего не знает. Но я навсегда запомнила невероятное возбуждение отца, когда в конце 90-х пришла справка о реабилитации деда. То, что мне казалось общеизвестным, мучило его до самых преклонных лет, и он, заглядывая в глаза собеседнику, тряс этим листочком бумаги перед каждым знакомым, повторяя вновь и вновь, что его отец был невиновен. У всех взрослых в нашей семье были к тому времени такие справки, да и у него самого тоже. Почему же он так реагировал на эту, очередную? Или это тоска по отцу, по семейному теплу, сопровождавшая его все годы детства и юности, поднялась со дна души и, закипая, плескалась в глазах?! Он так и не смог принять отчима, ревновал мать к нему и младшему брату и внутренне остался очень одиноким человеком.

Уже в Германии, перебирая семейный архив, держа в руках эту справку, я вспомнила глаза отца, его трясущиеся от волнения руки – и решила написать в военную прокуратуру Самары. Просила прислать копию фотографии деда, Николая Самуиловича Шмидта, и выписать из его дела сведения о семье. Написала, не слишком рассчитывая на успех, но довольно скоро получила ксерокопии материалов дела и даже оригинал фотографии, за что бесконечно благодарна работникам архива ФСБ г. Самары. Благодаря этому снимку я нашла у родственников среди неизвестных им лиц фотографии деда с бабушкой в молодости.

Всё, что я знала о деде – сведения из письма двоюродной сестры отца: «Твой дед Николай был высокий, худой, далеко не такой красивый, как братья, но зато душа-человек. Добрый, весёлый, очень приятный и самый любимый из братьев. Окончил в Петрограде Технологический институт. Влюбился в дочь своего брата Александра Катюшу и женился на ней. Все в семье её очень любили. Дед (довольно скупой) повёз её в Саратов, там одел у лучших портних, дал богатое приданое.

Дед - это Самуил Григорьевич Шмидт.

Самуил Григорьевич Шмидт (1843 - 23.12.1919)

Колонист, упорно пробивавшийся в купцы, вырастивший четырех сыновей и четыре дочери, давший всем образование. Он работал управляющим в имениях двух профессоров, находящихся в Поволжье на реках Большой Иргиз и Малый Караман. Имения под его руководством процветали, доходы исправно отсылались хозяевам. После их смерти наследники пожелали имения продать, и дед, взяв кредиты, выкупил их, сразу став крупным землевладельцем. Его правой рукой был старший сын. Весёлый, красивый брюнет Александр часто по банковским делам бывал в Самаре, где познакомился с очень культурной интересной дамой. У них начался роман, должен был родиться ребёнок. Самуил Григорьевич был против их брака, присмотрел сыну молодую купеческую дочку с хорошим приданым и поженил их. А бедная женщина поехала рожать в Нижний Новгород к своему брату. Остаться в Самаре ей было нельзя, так как в то время таким женщинам не подавали руки, их не принимали бывшие знакомые. Родившуюся девочку брат удочерил, дал свою фамилию - Гаккерт - и отчество Эдуардовна. Это и была твоя бабушка Катя. В браке у Александра родились два сына, но он рано умер, как говорили – после солнечного удара на полях. Написал ли он записку, попросив не оставить свою дочь, или отец, тяжело переживавший смерть сына, решил загладить вину, – неизвестно, но он забрал к себе внучку и повёз на шикарном пароходе в каюте «люкс» по Волге знакомить с семьями своих замужних дочерей. Всем девушка пришлась по душе. У деда было желание удачно выдать Катю замуж. На Рождественских каникулах, когда богатые женихи съезжались к родителям из столичных институтов и устраивались ежедневные танцевальные вечера, отправил её погостить в Екатериненштадт, к старшей дочери, в сопровождении сына Николая. А вернулись они домой уже женихом и невестой».

От этого брака родился осенью 1916 в имении своего деда мой отец, Валерий Николаевич Шмидт.

В центре сидит бабушка, Екатерина Гаккерт, справа стоит дед, Николай Шмидт.

Снимок сделан в Москве приблизительно в 1915 г.

С семьёй дочери С.Г. Шмидта Софьи.

Стоят: Екатерина и Николай Шмидты, сидят – Софья Шмидт, её сын Евгений и муж - В.А. Шмидт.

Далее тётя пишет: «Твой дед Николай году в 1916 устроился под Москвой на завод инженером и ждал приезда семьи. В 1918 г. началась Революция. О революции все мы мало что знали в те времена. И вот стали громить имения. Коля получил телеграмму от отца, чтобы он немедленно приехал, так как творится что-то страшное. Мы его уговаривали не ехать, но он уехал».

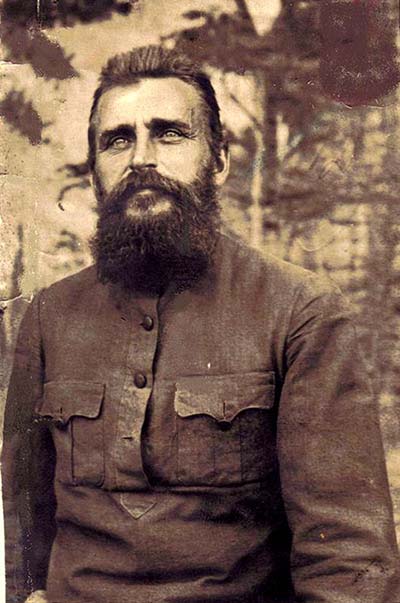

Николай Самуилович Шмидт в возрасте 38 лет, незадолго до расстрела

(Фото из архивного дела ФСБ Самары)

Я полюбила деда с одного взгляда на его фотографию. Добрые глаза этого человека показались мне такими родными, что я решила ехать в Самару, чтобы подержать дело в руках и изучить до последней запятой.

Весной 2011 года я побывала в Архиве ФСБ, где из показаний своего деда, Николая Самуиловича Шмидта, узнала, что, окончив Вольское реальное училище и Петербургский технологический институт, он работал в имении отца, но, видимо, характерами они всё же не сошлись. Самуила Григорьевича работники вспоминали как человека требовательного и прижимистого, старший сын Александр ловко проворачивал финансовые операции, кредиты у них брали целыми обществами, а Николай был добрым и мягким, как мне думается, в свою мать, Альвину Филипповну, в девичестве Керн.

Вот его показания: «В 1916 г., в октябре месяце, я, поссорившись, от родителей уехал служить на Люберецкий завод... В конце февраля получаю из дому телеграмму, что жена при смерти. 1 марта выезжаю спешно сюда. Жена скоро поправилась, но заболел старший брат (паралич). Так мне пришлось опять остаться в имении, возвращаться в которое мне никак не хотелось».

Вскоре имение было разгромлено и разграблено крестьянами, семья спаслась бегством. Были конфискованы каменный дом в г. Пугачёве, два имения с постройками, 2 мельницы, 10.440 десятин земли в обоих имениях; кроме того, арендованный участок с постройками, автомобиль, более 1000 голов скота, в том числе 200 верблюдов, 320 быков, 200 телят, 100 дойных коров,150 лошадей.

Поначалу были надежды на скорый возврат прежней жизни. Сосед по участку показал на допросе, что в 1917 г. Шмидт, взяв чемодан и садясь с семьёй в запряжённую тройкой повозку, говорил, что они скоро вернутся и всё отнятое будет им возвращено. Семья старшего сына Владимира, парализованного от пережитого, с малыми детьми укрылась в Степановке, в избе родственника. Николай занимался торговлей маслом и яйцами, бельём и посудой какой-то богатой купчихи. О своей семье он пишет: «Жена моя, Екатерина Эдуардовна Шмидт (ур. Гаккерт), живёт с сыном 3 ½ л. у матери Алисы Васильевны Реут, в Уфе, Будановская ул. 85, дом «Ребёнка», и жена и мать жены служат в этом доме». В 1919 году Николай пытался найти свою семью, но, как он говорит, не застал, т.к. они эвакуировались куда-то дальше. Я думаю, он хочет таким образом уберечь семью, потому что отец мой до 8-ми лет находился в «Доме ребёнка» и благодаря этому пережил голодные годы. Вероятно, это была последняя встреча Николая с семьёй, которую его маленький сын даже не запомнил. А Николай не мог остаться, нужно было позаботиться об отце и других родственниках. Причём если в Уфу он ехал, то обратно уже шёл пешком. Какое-то время жил на водяной мельнице, «.. хозяин которой оказался очень интересным человеком, толстовцем по убеждению. Прожив там несколько дней, я нанялся к нему в работники.»

Самуил Григорьевич, оставшись без средств к существованию, уехал в г. Уральск, где пытался получить деньги в банке, но все его счета были арестованы, и он был вынужден жить взаймы, кочуя по знакомым. К тому же приходилось лечился, т.к. он плохо себя чувствовал. Так продолжалось, пока в 1919 году он не оказался в Оренбурге, где получил известие о параличе старшего сына. Тогда дед стал настойчиво просить сына Николая отвезти его на родину, чтобы не умереть, скитаясь по чужим углам.

Николай рассказывает: «Я долго отказывался, т.к. человеку было 80 лет. Но делать было нечего, купил двух лошадей и 27 декабря добрались до Оренбурга, где прожили до весны 1919 г. Красные наступали, пришлось уехать в менонитские колонии… когда деньги израсходовал, за хлеб-соль убирал скотину и готовил обед. В первых числах сентября выехали к брату на хутор Степановский, обмолотили ему хлеб и вырыли картофель, после чего поехал искать приюта на зиму. Получил пропуск на Максютово, чтобы там осмотреть постройку на бывшем арендованном участке. Убедившись в том, что на хуторе зимовать нельзя, я выехал в Канаевку узнать, остались ли у меня на квартире вещи или нет». Вещей не оказалось, при проверке документов придрались к нечёткой печати. Наивный, доверчивый человек, он потом объяснял на допросе, что после задержания был отправлен в Пугачёвск на телеге простого крестьянина, от которого мог сбежать в любой момент, если бы чувствовал за собой вину. Снова подвела Николая мягкость характера и доброта! Меня не отпускает мысль: не останься он в имении, не поддайся после на уговоры отца в разгар революционных волнений вернуться в родные края, сбеги он, в конце концов, с той крестьянской телеги, что везла его в тюрьму - жил бы долго, вырастил сына и меня подержал бы на руках!

Как не хватало нам его тепла!

Самуил Григорьевич был арестован сразу по прибытии, обвинён в побеге от уплаты контрибуции и, как следует из заключения врача, умер 23.12.19 г. естественной смертью в Доме принудительного труда г. Пугачёва.

Пугачев, Дом принудительного труда

Младший его сын, Павел, пытаясь найти приют семье, был, по слухам, ранен. На поиски его выехала жена парализованного Владимира вместе со старшим сыном, семнадцатилетним Михаилом. Они тоже были арестованы при проверке документов. У них изъяли листок бумаги с примитивным карандашным наброском маршрута, который даже экспертом не был признан похожим на план передвижения Красной Армии. Но к делу приобщён донос: «Старший по команде Реввоентрибунала тов. Галак заявил, что в 8 ч. утра арестованные женщины мыли полы в Трибунале. Арестованная, фамилия которой неизвестна, спросила Шмидт Ольгу Александровну: «что это висит за список на стенке столовой Реввоентрибунала?» Шмидт ей на это ответила, что «кто висит на стенке в этом списке, того нужно будет поставить к стенке». Это может подтвердить красноармеец отряда Махлаев».

Юный Михаил умер в тюремной больнице почти одновременно с дедом, как и двое свидетелей по делу - дядя и двоюродный брат Николая. Таковы уж, видно, были условия их содержания.

Суд над Ольгой и Николаем начался 24.09.1920 г. в 9 час. 30 мин. Заслушали обоих обвиняемых. Шмидт Ольга показала: «Виновною себя не признаю, по своей болезни я не могла быть шпионкой и не могла чертить планы. Политикой я не интересовалась, я редко даже читала газеты. Прошу освободить меня из-под стражи, дабы я могла увидеться снова со своими детьми».

Шмидт Николай Самуилович в последнем слове сказал: «Не судите меня как буржуя, крестьяне ко мне относились хорошо. Прошу судить меня беспристрастно. Я отдавал скот совету. Я немец-колонист, русский подданый. Я признаю себя виновным только в том, что, спасая свою жизнь, выезжал из этой местности».

Суд удалился на совещание, и уже в 10 часов был зачитан обвинительный приговор: расстрелять за шпионаж в пользу белых. За полчаса две судьбы решили. Малых детей разобрали родственники.

…Прочитав дело, попрощалась с милой сотрудницей архива, подарившей мне на память приобщённую к делу записную книжку деда, не содержащую интересной информации, но с его почерком, оказавшимся похожим на почерк моего отца. Готовясь к поездке, я нашла в Интернете статью местного священника о массовых расстрелах и ночных захоронениях тех и более поздних лет и о том, что тюрьма находилась на ул. Арцибушевской, где теперь медицинский институт. Пасмурный день близился к концу, усилился дождь. Чрезвычайно разбитые самарские дороги совсем раскисли, тротуары покрылись непролазной грязью. Здание института прекрасно отремонтировано, зато напротив – сплошные развалюхи. Пытаясь найти удачную точку съёмки последнего пристанища деда, я балансировала как могла, двумя руками держа фотоаппарат. Но поскользнулась, больно зацепилась за невидимую в грязи арматуру и упала на колени прямо в жижу. Обидно и неудобно ехать в таком виде в гостиницу… и тут мелькнула мысль: это же Бог меня поставил на колени перед тем местом, где страдал мой дед, где, может быть, и был он расстрелян… Раз уж не сыскать его могилы, то хоть так преклонить колени.

На колене осталась отметина. Зарубка на память – теперь уж навсегда.

|

|

Самара. Бывшая городская тюрьма (ныне – медицинский институт)

У Максимилиана Волошина есть стихотворение «Красная пасха», описывающее ужас, объявший страну весной 1921 г., которую мой дед уже не увидел:[2]

Зимою вдоль дорог валялись трупы

Людей и лошадей. И стаи псов

Въедались им в живот и рвали мясо.

Восточный ветер выл в разбитых окнах.

А по ночам стучали пулемёты,

Свистя, как бич, по мясу обнажённых

Мужских и женских тел.

Весна пришла

Зловещая, голодная, больная.

<…> … Не грязь,

А сукровица поползла по скатам.

Под талым снегом обнажались кости.

Подснежники мерцали точно свечи.

Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем.

Стволы дерев, обглоданных конями

Голодными, торчали непристойно,

Как ноги трупов. Листья и трава

Казались красными. А зелень злаков

Была опалена огнём и гноем.

Лицо природы искажалось гневом

И ужасом.

А души вырванных

Насильственно из жизни вились в ветре,

Носились по дорогам в пыльных вихрях,

Безумили живых могильным хмелем

Неизжитых страстей, неутолённой жизни,

Плодили мщенье, панику, заразу…

Зима в тот год была Страстной неделей,

И красный май сплелся с кровавой Пасхой,

Но в ту весну Христос не воскресал.

…Родился Н.С. Шмидт 27 октября 1882 г., расстрелян 24 сентября 1920 г. По новому стилю они с моим сыном родились в один день! И, мне кажется, я знаю теперь, какими были его руки и даже запах…

1 В очерке частично использованы материалы из кн.: Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва: Вече, 2000.

2 Текст приводится по подготовленному ИРЛИ тому «Большой библиотеки поэта».